手元にあるデータだけでは、本当に信頼できる統計的な結論は出せないのではないか?そう悩んだことはないだろうか。特に、データ数が少ない場合や、複雑な統計量に関心がある場合、その悩みは尽きないかもしれない。そんな時に非常に強力なツールとなるのがブートストラップ法だ。この記事では、ブートストラップ法の基本的な考え方から、具体的なRでの計算方法、さらには応用例まで、分かりやすく解説する。

ブートストラップ法の概要

ブートストラップ法は、手元にある限られた標本データから、あたかも多数の新しい標本を採取したかのように振る舞い、統計的推測を行うための強力なリサンプリング(再標本化)手法である。この手法の核心は、「復元抽出」というシンプルなアイデアにある。

具体的には、以下の手順を繰り返す。

- 元の標本から復元抽出で新しい標本を生成する:手元にあるN個のデータから、重複を許してN個のデータをランダムに選び出し、新しい「ブートストラップ標本」を作成する。元の標本と同じサイズにするのが一般的だ。

- 統計量を計算する:生成されたブートストラップ標本ごとに、推定したい統計量(例えば、平均値、中央値、分散、相関係数など)を計算する。

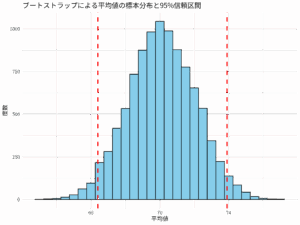

- 多数回繰り返す:このプロセスを数千回、あるいは数万回繰り返すことで、元の標本から得られる可能性のある統計量の分布(ブートストラップ分布)をシミュレートする。

このブートストラップ分布を利用することで、母集団に関する統計量の信頼区間の推定や、仮説検定などを行うことができる。

ブートストラップ法の使い所

ブートストラップ法は、様々な場面でその真価を発揮する。

- データ数が少ない場合:特に、解析に使えるデータが限られている場合、ブートストラップ法は統計的推測の信頼性を高める有効な手段となる。

- 複雑な統計量の場合:平均や分散のような単純な統計量だけでなく、中央値、分位数、相関係数、回帰係数など、理論的な分布が導きにくい複雑な統計量に対しても、その分布や信頼区間を推定することができる。

- 分布の仮定を置きたくない場合:パラメトリックな手法のように、データが特定の確率分布(例:正規分布)に従うという仮定を置かずに推測を行いたい場合に非常に有効だ。ブートストラップ法は、データの経験分布に基づいて推測を行うため、よりロバストな結果が得られる。

- 信頼区間の推定:推定量の信頼区間を、標準的な方法では計算が難しい場合でも、ブートストラップ分布から直接的に推定できる。

- バイアスの推定と補正:推定量のバイアス(偏り)を推定し、必要であれば補正するために利用することもある。

基礎的な具体例とRでの計算方法:平均値の信頼区間

ここでは、ブートストラップ法を使って、あるデータセットの平均値の95%信頼区間を推定する例を見てみよう。

シナリオ

ある学校の生徒15人の数学のテストの点数データがあるものとする。このデータから、全生徒の数学の平均点に関する95%信頼区間を推定したい。

Rでの計算方法

Rでは、bootパッケージがブートストラップ法を非常に簡単に行えるようにしてくれる。

まず、サンプルデータを作成する。

R スクリプト例:

# データを準備

set.seed(123) # 再現性のためにシードを設定

scores <- c(65, 70, 75, 80, 85, 60, 90, 72, 78, 88, 68, 73, 82, 77, 92)

次に、ブートストラップを行うための関数を定義する。この関数は、データとインデックスを受け取り、計算したい統計量(ここでは平均値)を返す。

# 平均値を計算する関数

mean_function <- function(data, indices) {

mean(data[indices])

}

boot関数を使ってブートストラップを実行する。

# bootパッケージをロード

library(boot)

# ブートストラップを実行 (R = 10000回繰り返す)

boot_results_mean <- boot(data = scores, statistic = mean_function, R = 10000)

# 結果の表示

print(boot_results_mean)

ブートストラップの結果から信頼区間を計算する。

# 信頼区間の計算 (Percentile method)

boot.ci(boot_results_mean, type = "perc")

実行結果:

> # 信頼区間の計算 (Percentile method)

> boot.ci(boot_results_mean, type = "perc")

BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS

Based on 10000 bootstrap replicates

CALL :

boot.ci(boot.out = boot_results_mean, type = "perc")

Intervals :

Level Percentile

95% (72.47, 81.60 )

Calculations and Intervals on Original Scale

> この結果から、「数学の平均点の95%信頼区間は[72.47, 81.60]である」と言える。これは、もし同じプロセスを何度も繰り返したら、95%の確率で真の母平均がこの区間内に含まれることを意味する。

応用的な具体例とRでの計算方法:回帰係数の信頼区間

ブートストラップ法は、より複雑な統計モデリング、例えば線形回帰の回帰係数の信頼区間推定にも利用できる。

シナリオ

生徒の数学の点数が、学習時間(時間)で予測できるかどうかを調べたいとする。線形回帰モデルを構築し、学習時間の係数(傾き)の信頼区間をブートストラップ法で推定する。

Rでの計算方法

まず、サンプルデータを作成する。

R スクリプト例:

# データを準備

set.seed(456) # 再現性のためにシードを設定

learning_hours <- c(2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 3, 4, 6, 2, 3, 5, 4, 7)

scores_reg <- c(68, 72, 76, 80, 84, 62, 90, 70, 75, 86, 66, 71, 81, 78, 92)

data_reg <- data.frame(hours = learning_hours, score = scores_reg)

次に、ブートストラップを行うための関数を定義する。この関数は、データとインデックスを受け取り、線形回帰モデルをフィットし、学習時間の係数(ここではhoursの係数)を返す。

# 回帰係数を計算する関数

reg_coef_function <- function(data, indices) {

d <- data[indices, ] # ブートストラップ標本を作成

model <- lm(score ~ hours, data = d) # 線形回帰モデルをフィット

coef(model)["hours"] # hoursの係数を返す

}

boot関数を使ってブートストラップを実行する。

# bootパッケージをロード (すでにロード済みなら不要)

library(boot)

# ブートストラップを実行 (R = 10000回繰り返す)

boot_results_reg <- boot(data = data_reg, statistic = reg_coef_function, R = 10000)

# 結果の表示

print(boot_results_reg)

ブートストラップの結果から信頼区間を計算する。

# 信頼区間の計算 (Percentile method)

boot.ci(boot_results_reg, type = "perc")

実行結果:

> # 信頼区間の計算 (Percentile method)

> boot.ci(boot_results_reg, type = "perc")

BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS

Based on 10000 bootstrap replicates

CALL :

boot.ci(boot.out = boot_results_reg, type = "perc")

Intervals :

Level Percentile

95% ( 4.415, 5.047 )

Calculations and Intervals on Original Scale

> この結果から、「学習時間の係数の95%信頼区間は[4.415, 5.047]である」と言える。これは、学習時間が1時間増えるごとに数学の点数が平均的に約 4.4 点から 5.0 点の間で増加するといった解釈が可能となる。

まとめ

ブートストラップ法は、手元にあるデータから、統計的な推測をよりロバストに行うための強力なツールだ。特に、データ数が少ない場合や、複雑な統計量、あるいは分布の仮定を置きたくない場合にその威力を発揮する。

Rのbootパッケージを使えば、基本的な平均値の信頼区間推定から、線形回帰の係数推定まで、様々な統計的推測にブートストラップ法を簡単に適用できる。

この手法を使いこなすことで、あなたのデータ分析はより信頼性が高く、説得力のあるものとなるだろう。ぜひ、自身のデータでブートストラップ法を試してみてほしい。

コメント