R– category –

-

R で感度・特異度分析に必要なサンプル数を計算する方法

診断検査の感度・特異度分析におけるサンプルサイズ計算は、研究の目的、疾患有病率、期待される感度・特異度、許容誤差、検出力に基づいて行われる。小さすぎると信頼性が低く、大きすぎるとリソースが無駄になる。統計的に信頼できる結果を得るには、こ... -

R で適合度の検定に必要なサンプル数を計算する方法

「あなたのデータ、本当にその仮説に合ってる?」📈 統計分析でよくあるこの疑問。 今回は、観測されたデータが、ある理論的な分布や比率にどれくらい「適合しているか」を科学的に評価する「適合度検定」について、基本から具体例、必要なサンプル... -

R でマクネマー検定に必要なサンプル数を計算する方法

「治療前後の効果」「施策による意識の変化」など、同じ対象者の2つの時点での変化を知りたいとき、マクネマー検定が役立つ。この検定は2値データ(はい/いいえなど)の変化を分析するのに最適。 この記事では、マクネマー検定の基本から、Rを使った計算例... -

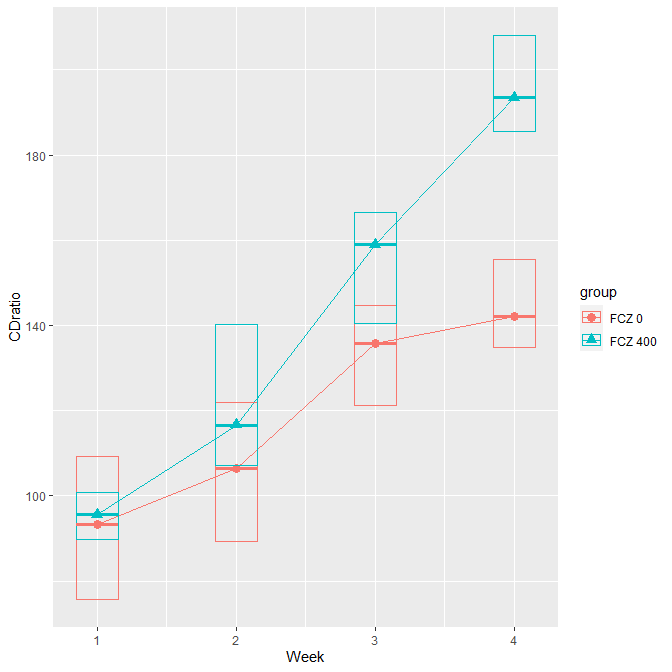

EZR と R を使って中央値に最小値・最大値のエラーバーがついた折れ線グラフを書く方法

反復測定データの各時点の中央値及び最小値・最大値を示したエラーバーがついた折れ線グラフを書きたいという要望はよく聞くが、そのようなグラフを書けるソフトウェアはなかなか見つからない EZR と R で中央値に最小値・最大値エラーバー付きの折れ線グ... -

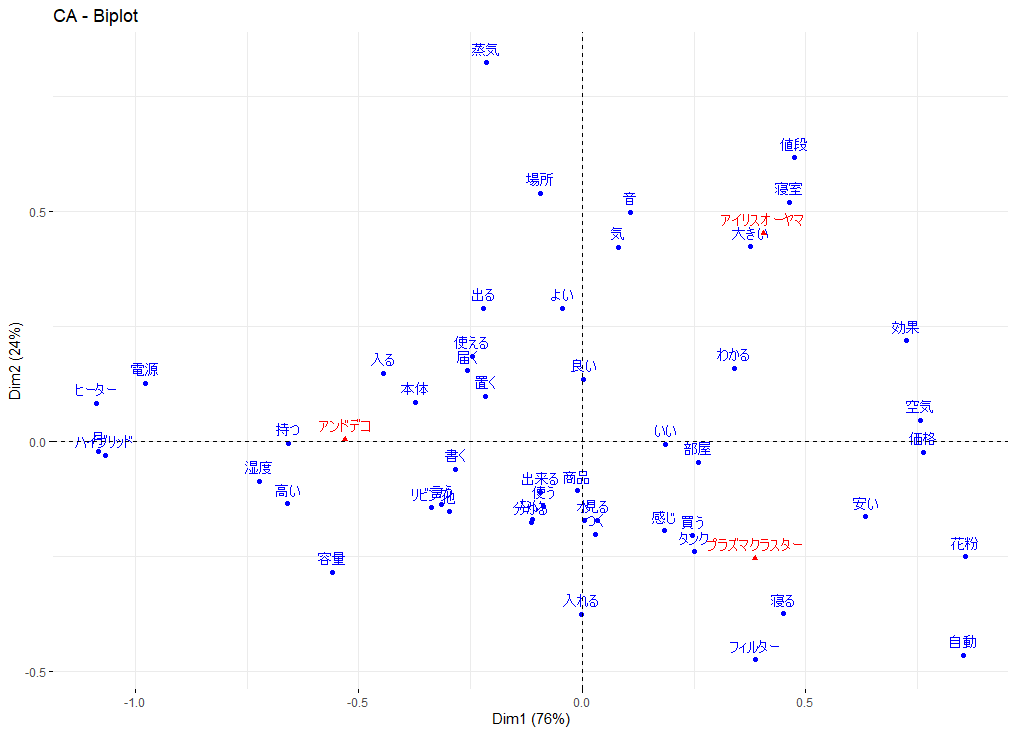

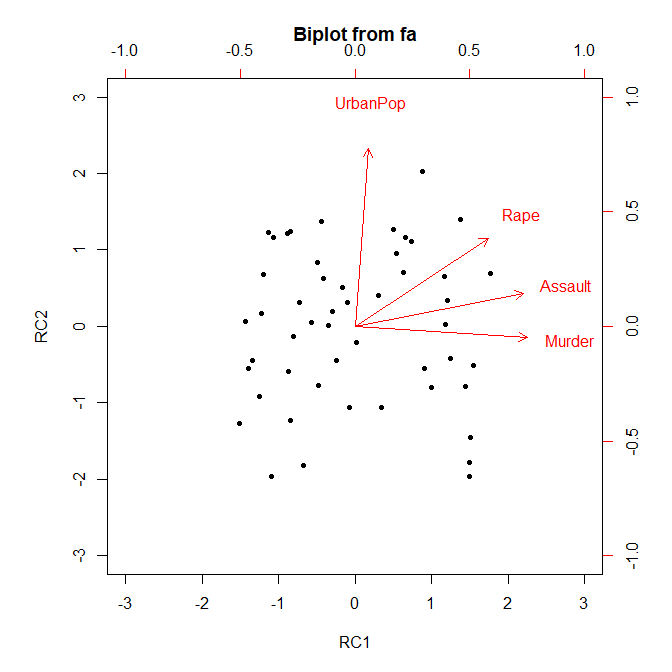

R でテキストマイニングを行い対応分析でバイプロットを書く方法

R で形態素解析を行い、外部変数との対応分析を実行し、バイプロット(biplot)を書く方法の解説 前準備:データの読み込みから外部変数で分割したファイルの保存 テキストデータは、例えば、以下のようなデータを準備する ここで、comment が分析対象のテ... -

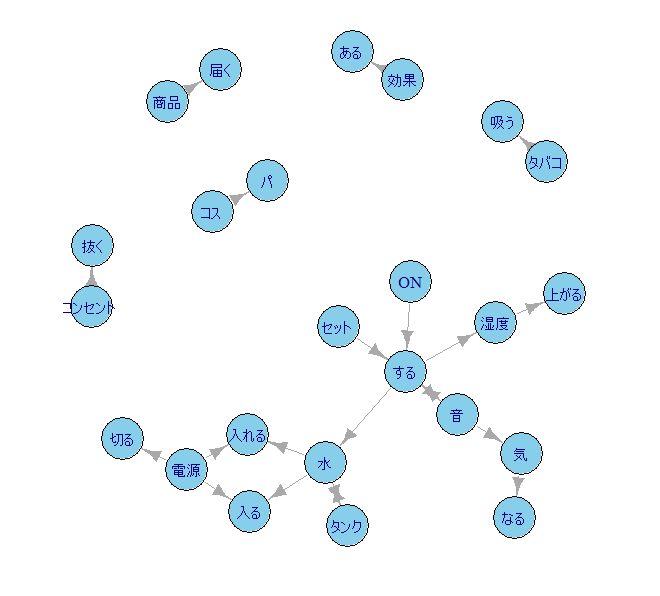

R でテキストマイニングを行い頻度表を作成し n-gram を書く方法

R でテキストデータを単語に区切り、頻度表を作成して、N-gram を書く方法を解説 テキストデータの読み込みから頻度表作成まで まず、前提として、MeCab と RMeCab をインストールしておく MeCab と RMeCab の準備については、以下の関連記事を参照 まず、... -

R の解析結果をきれいにエクセルに貼り付ける方法

R の解析結果をきれいにエクセルに貼り付けられると、とても助かる 簡単きれいにエクセルに貼り付ける方法のご紹介 clipr パッケージを使用する方法 clipr パッケージを使うと簡単である 使用する前にインストールしておく install.packages("clipr") 例え... -

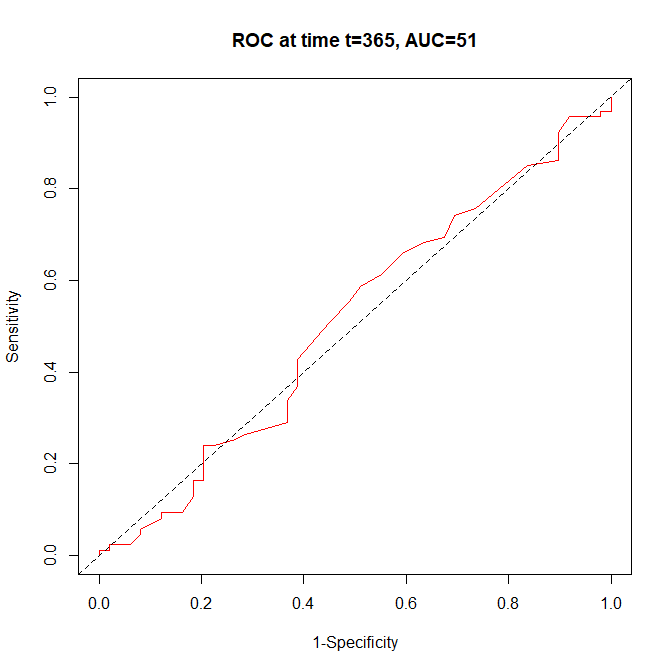

EZR で時間依存型 ROC 曲線 を比較する方法

EZR では、時間依存型 ROC 曲線の曲線下面積を求めることができる では、2 つの時間依存型 ROC 曲線の曲線下面積を比較することはできるだろうか? 時間依存型 ROC 曲線とは 時間依存型 ROC 曲線とは、生存時間イベントデータを予測する連続データのカット... -

EZR でスピアマンの順位相関係数の 95%信頼区間を計算する方法

EZR で Spearman の順位相関係数の 95%信頼区間を計算する方法 デフォルトでは計算できないが、パッケージをインストールすると計算できる EZR で Spearman の順位相関係数を計算する方法 統計解析 → ノンパラメトリック検定 → 相関係数の検定(Spearman ... -

EZR で効果量・事後検出力・事後サンプルサイズ計算を行う方法

統計解析を実施して、結果を見て初めて、検出力やサンプルサイズの問題が意識されることは多い 手元にすでにあるデータから効果量を計算し、事後検出力、事後サンプルサイズ計算に進む流れを紹介する 事後に検出力やサンプルサイズ計算が必要になることは... -

R で多重代入 IPTW Cox 回帰 ブートストラップ信頼区間を計算する方法

説明変数がいくつかある生存時間データで、いくつかの説明変数に欠損値があり、多重代入して IPTW Cox 回帰分析がしたい場合、R でどのようにすればよいか IPTW Cox 回帰の場合、ブートストラップ信頼区間がより適切であるが、それはどうやるか 多重代入と... -

R を使った多重代入で欠損値を補完した後、合計得点を計算して解析したい場合

多重代入法の際に、代入した変数を使って、合計得点などを計算して、最終的な解析がしたい場合がある そんなときに、どうすればよいか R で多重代入法を実施する方法の概要 R で多重代入法を行う基本的な方法は、以下の記事を参照 多重代入した後に変数同... -

R を使った多重代入法で欠損値を補完した後に Cox の Wald 検定のカイ二乗値を統合する方法

多重代入法で欠損値を補完した後に Cox 回帰の Wald 検定を統合する方法 多重代入法 多重代入法とは、欠損値を、取得されている変数から推測して、いくつかの値で補完して、いくつかのデータセットを作成し、解析したのち、結果を統合する方法 詳しくは、... -

EZR で多重代入法を行う方法

EZR で多重代入法を行いたい場合、どのようにしたらよいか EZR には、多重代入のメニューはないが、R スクリプト枠にスクリプトを書いていく方法で実行できる はじめに 欠損値(欠測値と同じ)があるデータセットにおいて、推定値にバイアスがかかると言わ... -

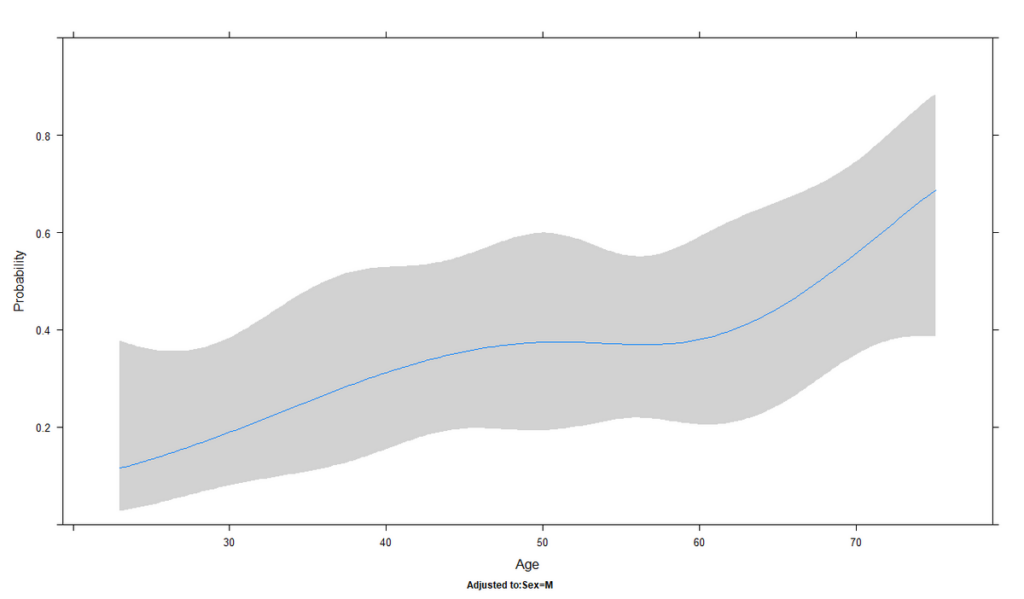

R で 制限付き 3 次スプライン曲線を二値アウトカムの場合に書く方法

制限付き 3 次スプライン曲線は、データの非線形関係をとらえるために書いてみるグラフのこと 二値のアウトカムの場合、R でどのように書くか紹介 制限付き 3 次スプライン曲線とは 制限付き 3 次スプライン曲線は、データの非線形関係をとらえるために用... -

R で IPTW の極端な重みを Trim によって Truncate する方法

IPTWにおける極端な重みのTruncation処理について 逆確率重み(IPTW)は、観察研究における交絡の調整手法として広く用いられているが、重みが極端な値をとる場合、推定量の分散が著しく増加し、結果が不安定になることがある そのため、極端な重みに対し... -

R で IPTW Cox 回帰を行う方法

IPTW 逆確率重み付け Cox 回帰を R で行う方法 IPTW Cox 回帰の前提 IPTW に関しては、こちらの記事を参照 IPTW はすでに作成済みというところから始める IPTW は、EZR で作成するのが簡単なので、EZR を使うことをお勧めする 以下の記事が参考になる IPTW... -

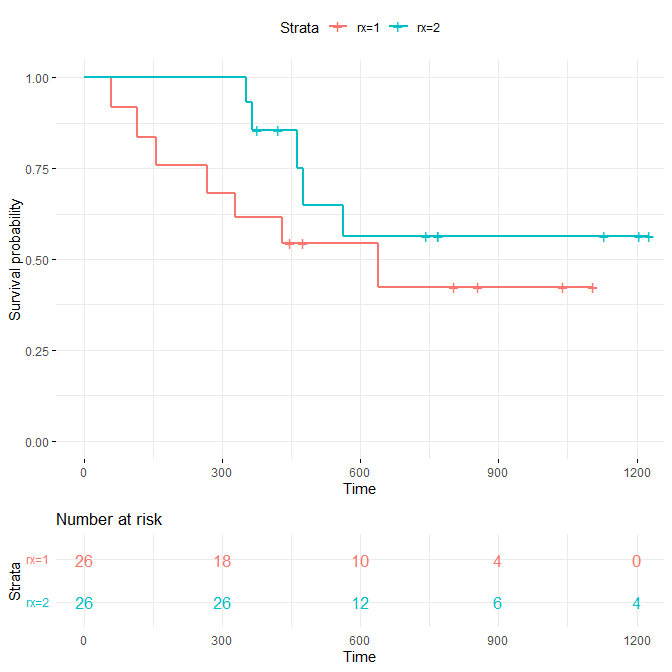

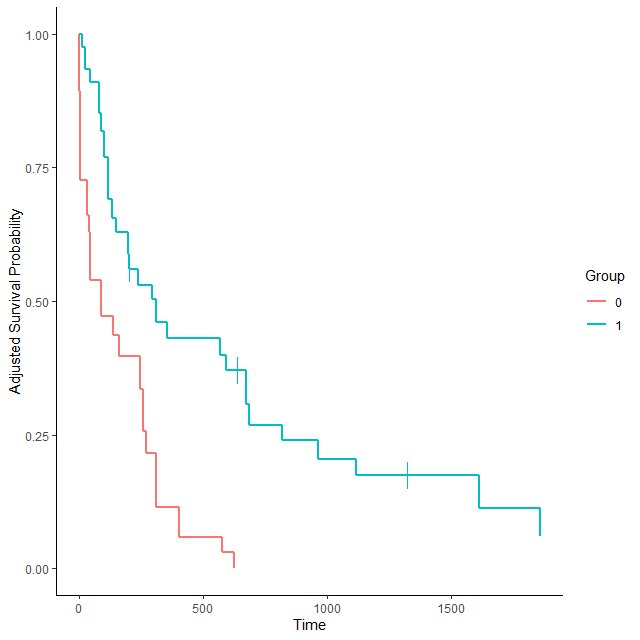

R で IPTW カプランマイヤー曲線グラフに Number at Risk を書き入れる方法

IPTW カプランマイヤー曲線において、任意の時点における Number at Risk を書き入れる方法 R で作成する方法 IPTW カプランマイヤー曲線 IPTW は、逆確率重み付けとも呼ばれ、ランダム割り付けしていない群間の交絡因子を調整する方法の一つ 詳しくはこち... -

R と SPSS の主成分分析における主成分得点係数行列について

主成分分析 SPSS と R の比較をしてみる 主成分分析で主成分負荷量を計算する R は、psych パッケージの principal を使用する まず、psych パッケージをインストールする install.packages("psych") psych パッケージを呼び出して、principal を用いて主... -

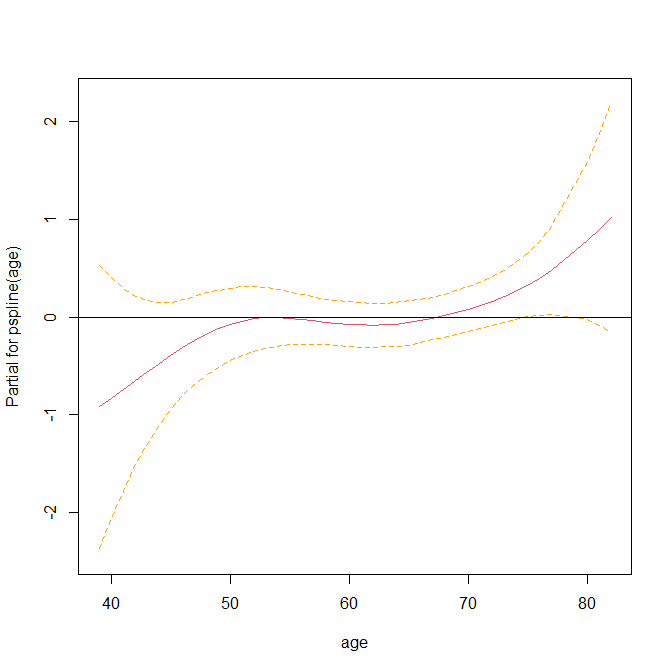

R で Cox 回帰を用いて Penalized Spline 曲線を書く方法

R で 生存時間データに対して、Penalized Spline(罰則付きスプライン)曲線を書く方法の解説 Penalized Spline とは Penalized Spline(罰則付きスプライン、P スプライン)は、データに合わせた滑らかな曲線を求めるために使われる方法の一つだが、過剰... -

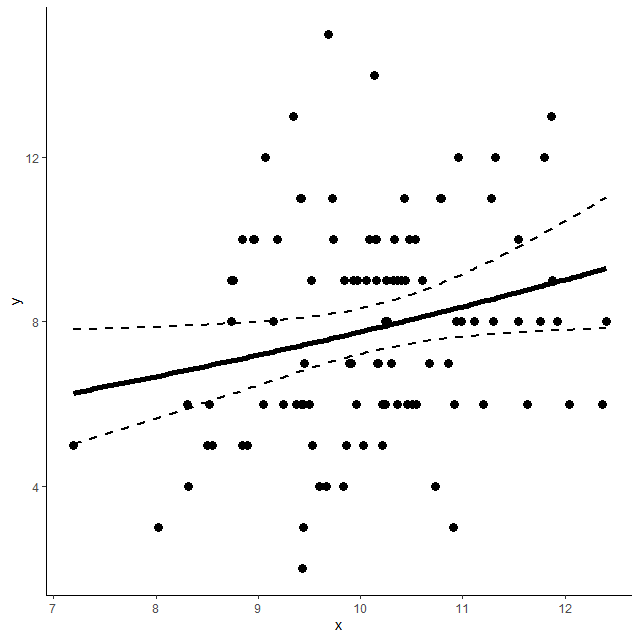

R でポアソン回帰の 95 % 信頼区間付き回帰直線のグラフを描く方法

カウントデータの散布図に、ポアソン回帰の回帰直線と予測値の 95 % 信頼区間を書き入れたグラフの書き方 ポアソン回帰 まれな事象が起きることを表現したポアソン分布を示すカウントデータ(発生数の数を数えたデータ)を予測する回帰モデル こちらも参... -

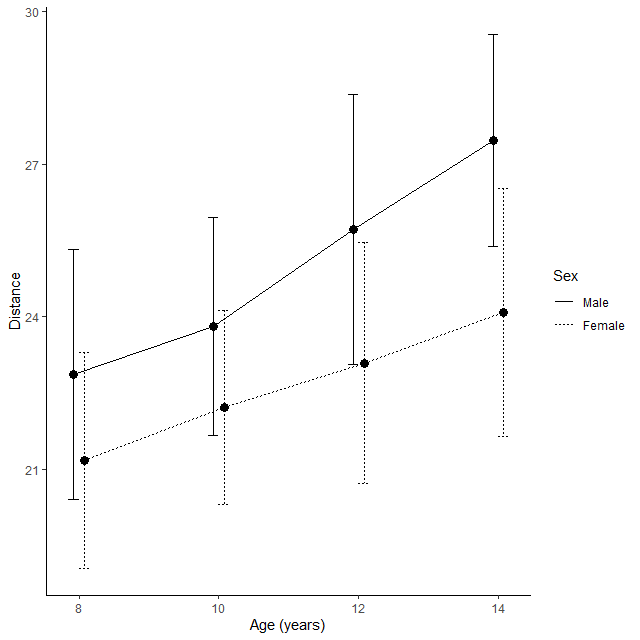

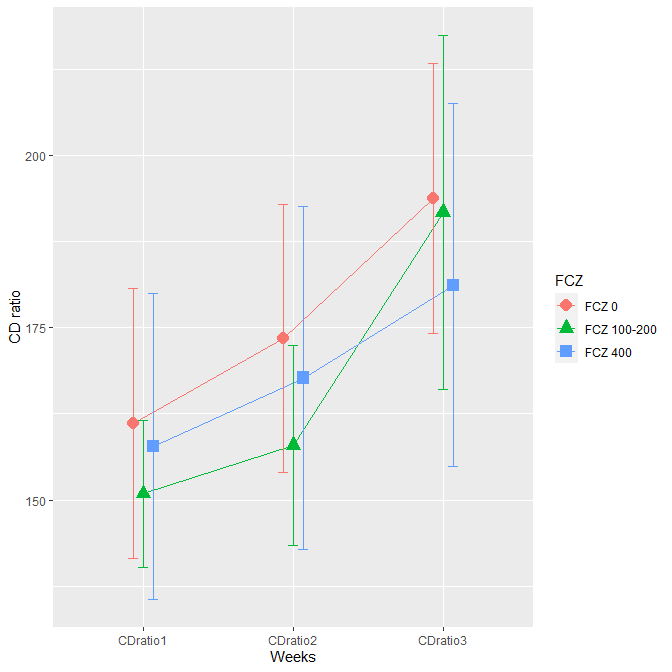

R で反復測定データの平均値の折れ線グラフを書く方法

反復測定データの群ごと時点ごとの平均値を結んだ折れ線グラフを書く方法 反復測定データと平均値の折れ線グラフ 反復測定データとは、同じ対象者がある決まった時点で何回か測定したアウトカムデータのことである 例えば、今回のサンプルデータのように、... -

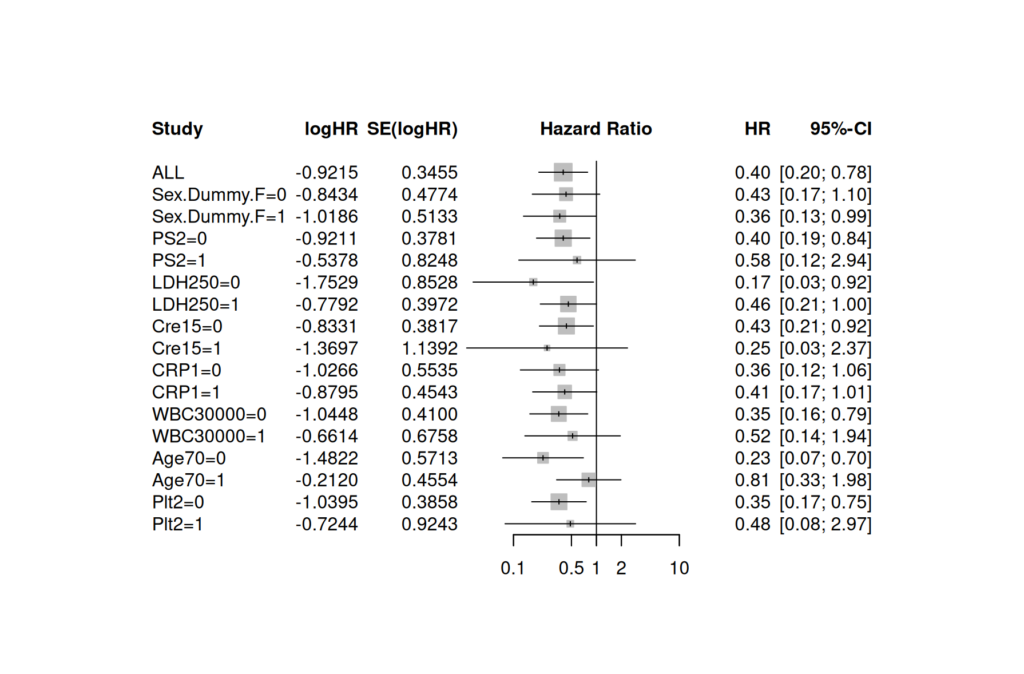

R でサブグループ解析の結果をフォレストプロットで書く方法

サブグループ解析の結果をフォレストプロットで書く方法はいくつかあるが、ここでは、R スクリプト中心に書く方法を解説する EZR の機能を使う方法 R のスクリプトの方法の前に、EZR のメニューをいろいろ駆使して書く方法の記事をご紹介 EZR になれている... -

R で IPTW 重回帰で行ってロバスト分散を用いた信頼区間を求める方法

IPTW 重回帰を実施した後、ロバスト分散から信頼区間を求める方法 ロバスト分散信頼区間を求める必要性 IPTW(逆確率重み付け)の元となる傾向スコアの値は、真の値ではなく、推定値であるため、通常の重み付き回帰のソフトウェアが出力する分散の推定量は... -

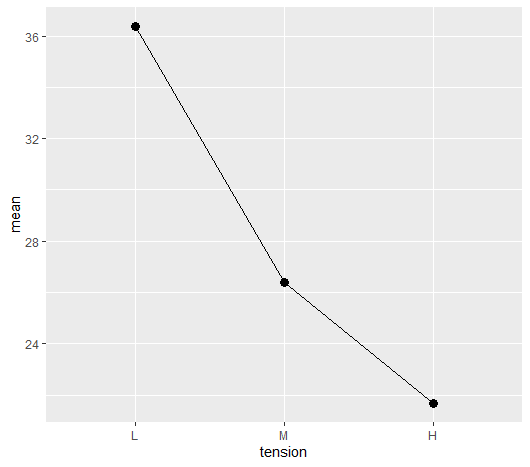

平均値の傾向検定をわかりやすく解説

グループごとの平均値が線形の傾向を示しているかどうかを検定する傾向検定をわかりやすく解説 平均値の線形傾向とは グループごとの平均値の線形傾向とは以下のような状態のことを言う 図の中の点は、平均値を表している 平均値を線で結んでいる図である ... -

R でカイ二乗検定に必要なサンプル数を計算する方法

カイ二乗検定のためのサンプルサイズ計算の方法 パッケージのインストール R の pwr パッケージをインストールして使用する install.packages('pwr') # 1 回だけインストール library(pwr) サンプルサイズ計算をする分割表の例 サンプルサイズ計算をする分... -

R で多重代入法を実行した後に Fine-Gray 回帰を行う方法

多重代入法で欠測値を補完し、Fine-Gray 回帰 を実施する方法 サンプルデータ 競合リスクを含むイベント変数、時間変数、着目したい変数、交絡因子を以下のとおりとする 競合リスクを含むイベント変数:CompRisk 時間変数:DaysFPS 着目したい変数:PS34 ... -

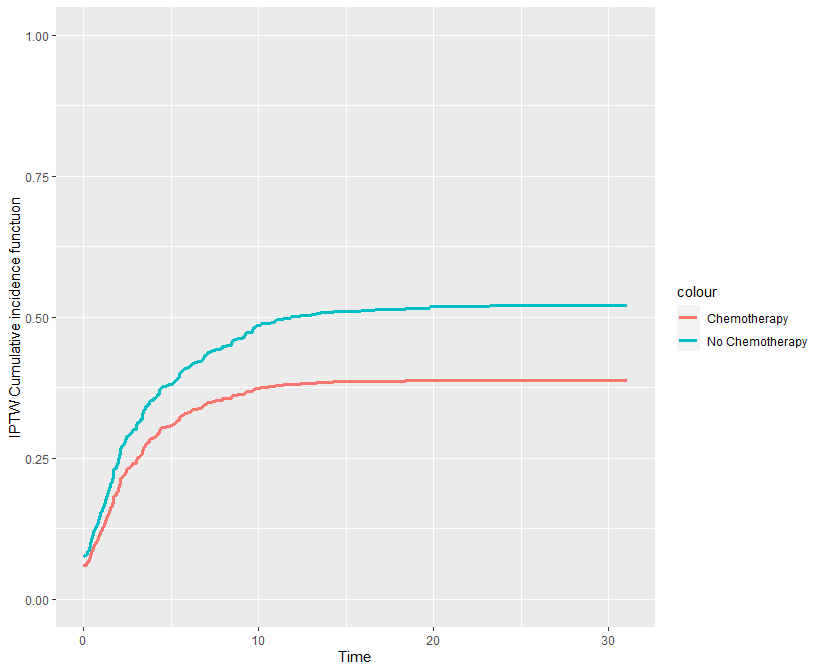

R で IPTW 競合リスク累積発生率曲線を書く方法

IPTW で重み付けした競合リスク累積発生曲線を書く方法 IPTW 競合リスク累積発生率曲線の書き方の前に IPTW、競合リスク、累積発生曲線とは? IPTW に関しては以下の過去記事を参照 競合リスクに関しては以下の過去記事を参照 累積発生率(累積イベント)... -

R で中央値の折れ線グラフを描く方法

反復測定データを用いて、時点ごとの中央値を計算した後、折れ線グラフを書く方法 中央値の折れ線グラフの前に 平均値の折れ線グラフ 中央値の折れ線グラフの前に、平均値の折れ線グラフを示す ここでは、平均値の折れ線グラフとは、以下のようなグラフを... -

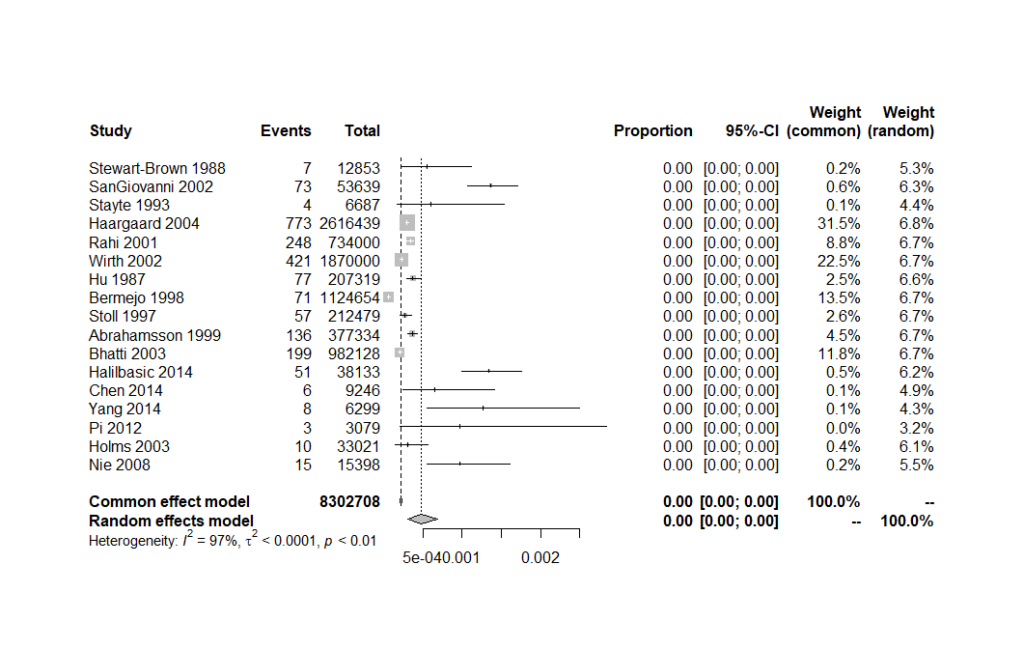

R で割合のメタアナリシスを行う方法

割合のメタアナリシスの方法の解説 割合のメタアナリシスデータ準備 R で割合のメタアナリシスを行う準備 metafor と meta というパッケージをインストールして準備する install.packages(c("metafor", "meta")) library(metafor) library(meta) サンプル... -

カイ二乗検定における効果量

カイ二乗検定は、2つのカテゴリカル変数の間に統計的に有意な関連があるかどうかを判断するのに役立つ手法である。しかし、統計的有意性だけでは、その関連性の「強さ」についてはわからない。そこで重要になるのが効果量である。効果量は、群間の差や変数... -

EZR と R で IPTW ログランク検定を実行する方法

IPTW ログランク検定をEZRとRを使って行う方法。 IPTWとは? IPTW とは、Inverse Probability of Treatment Weights の頭文字語。 日本語では、逆確率重みづけと言う。 交絡因子調整方法の一つ。 詳しくは他の記事も参照のこと。 IPTW ログランク検定とは... -

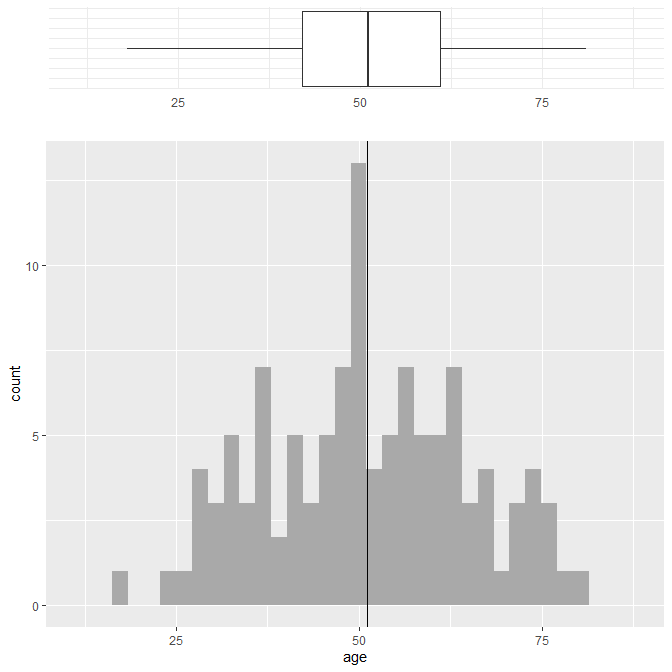

R で ggplot を使ってヒストグラムと箱ひげ図を一つのグラフに書く方法

Rでヒストグラムと箱ひげ図をggplot2 を使って重ねて描く方法の紹介。 Rでヒストグラムをggplot2 を使って描く方法 Rでヒストグラムをggplot2を使って描く方法を紹介する。 まずggplot2 パッケージをインストールして、呼び出しておく。 install.packages(... -

カテゴリ変数を用いた主成分分析を行う方法

主成分分析をカテゴリ変数が含まれるデータセットで実施する方法を紹介する。 主成分分析をカテゴリ変数で実施可能か? カテゴリ変数でも主成分分析はできるか? 答えはYesである。 SPSSで実施可能である。 ただし、追加のパッケージ (Complex Sample) が... -

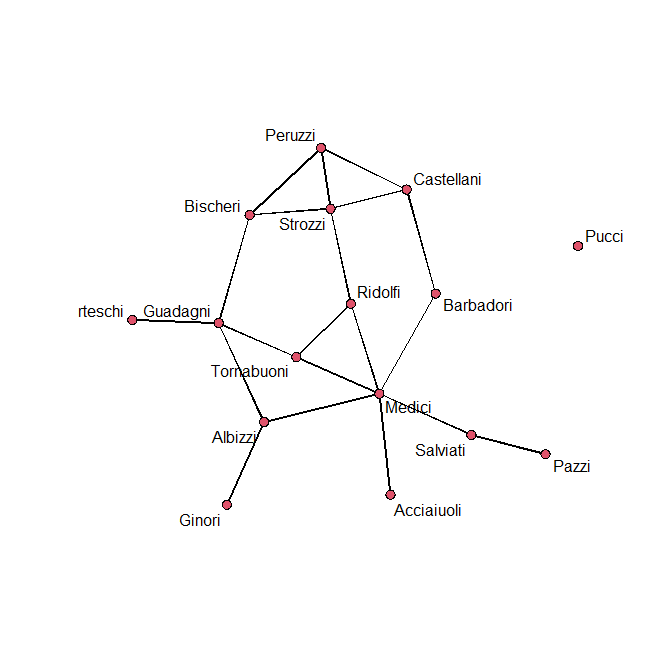

ネットワーク分析の簡単な解説

ネットワーク分析の基礎知識として用語の簡単な解説。 ネットワーク分析とは? ネットワーク分析とは、社会学や通信ネットワークなどの分野で用いられる分析手法である。 脳画像を用いた脳内のネットワーク分析も行われている。 このネットワーク分析は、... -

SPSS と R の主成分分析で軸の回転を行う方法

主成分分析で軸の回転をすることはできるか 主成分分析とは? 主成分分析とは、多数の変数の情報を少数の合成変数に縮約する解析手法である。 たくさん変数があると何がどうなっているかわからないが、それら変数同士の相関関係を活用して、代表的な方法と... -

R でネットワーク図を書く方法

R におけるネットワーク分析のパッケージ network の簡単な使い方。 network パッケージのインストール まず統計ソフトRにパッケージをインストールして呼び出す。 install.packages("network") library(network) 準備するデータ ネットワークのつながりあ... -

R でケンドールの順位相関係数を計算する方法

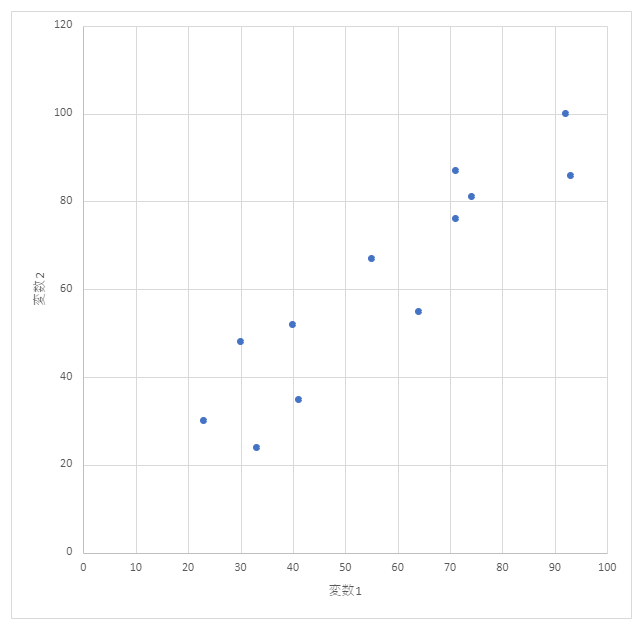

ケンドールの順位相関係数はどのように計算するか紹介する ケンドールの順位相関係数 ケンドール(Kendall)の順位相関係数 $ \tau $ は、順位を使わない相関係数である。 何を使うかというと、値の大小を使う。 変数Xと変数Yの相関を計算する際に、2つのX... -

R と EZR で IPTW カプランマイヤー曲線を書く方法

IPTW カプランマイヤー曲線の書き方。 RのパッケージとEZRを使うと書ける。 IPTWとは? IPTW とは、Inverse Probability of Treatment Weights の頭文字語。 逆確率重み付けの意味。 傾向スコア (Propensity Score) を使った、交絡要因調整の一種。 処方さ... -

R と EZR で学ぶ主成分分析の計算方法

主成分分析は、多変量情報の縮約と言われるが、実際にはどんな計算をしているのか? 数学的に少し詳しくわかりたい人向け。 主成分分析の計算上の目標は合成変数の作成と分散の最大化 主成分分析の数学的な計算の目的は、合成変数の作成と、その合成変数の... -

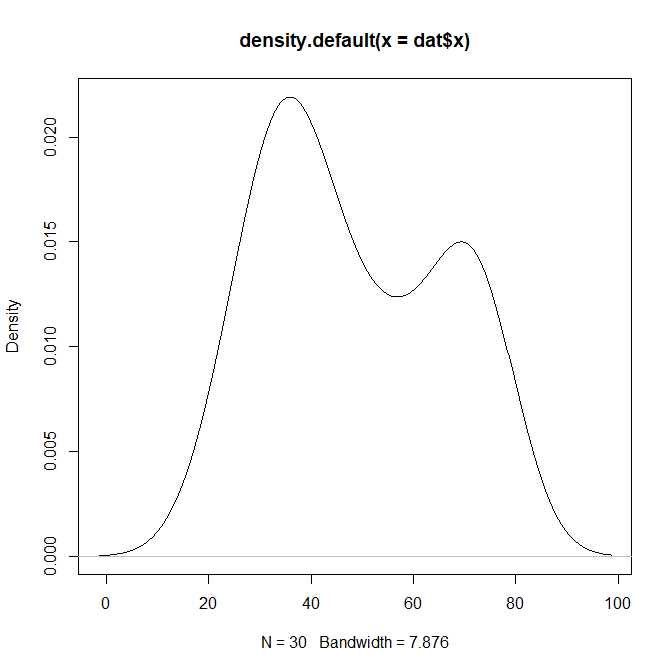

カーネル密度推定の簡単な説明とバンド幅の設定方法

カーネル密度推定とはどんな推定で、どんな時に使われるのか? バンド幅の決め方も紹介 カーネル密度推定とは何か? とても分かりやすい記事を見つけたので、そのまま引用する。 さて、カーネル密度推定法を大雑把に言うと、「確率密度が全然わからない確... -

R で相関係数の差の検定を行う方法

相関係数の比較はどうやるか? 相関係数の差の検定とは? 相関係数の比較 相関係数の差の検定 (この記事で言う相関係数は、すべてPearsonの積率相関係数を指している) 相関係数の差の検定は、以下の検定統計量 T を計算し、標準正規分布で有意確率を求... -

連続データの層別解析結果を統合する方法

連続データの代表的な要約値、平均値と標準偏差を統合するにはどうやったらよいか? 連続データを層別で要約値を求めた後に統合する方法。 連続データの層別解析の統合とは? 目的変数としての連続データに対して、交絡を調整しながら分析するには、共分散... -

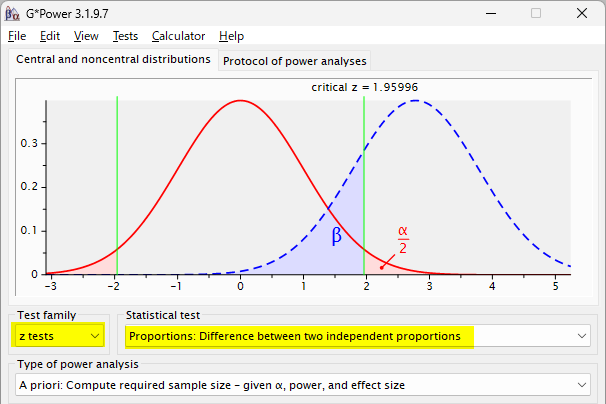

EZR SPSS G*Power でカイ二乗検定に必要なサンプル数を計算する方法

カイ二乗検定に必要なサンプル数計算の解説 カイ2乗検定のサンプルサイズ計算を EZR で行うには? カイ2乗検定のサンプルサイズと言っても、準備するのは2群の割合だ。 2x2分割表から2群のそれぞれの割合を計算しておく。 あとは、2群を1:1にす... -

必要なサンプル数計算のための 2 群共通の標準偏差の求め方

2群の平均値比較、いわゆるt検定のためのサンプルサイズ計算の際の2群共通の標準偏差の求め方。 2群共通の標準偏差とは、サンプルサイズで重み付けした、標準偏差の重み付け平均のことである。 サンプルサイズ計算のための 2 群共通の標準偏差の計算式 ... -

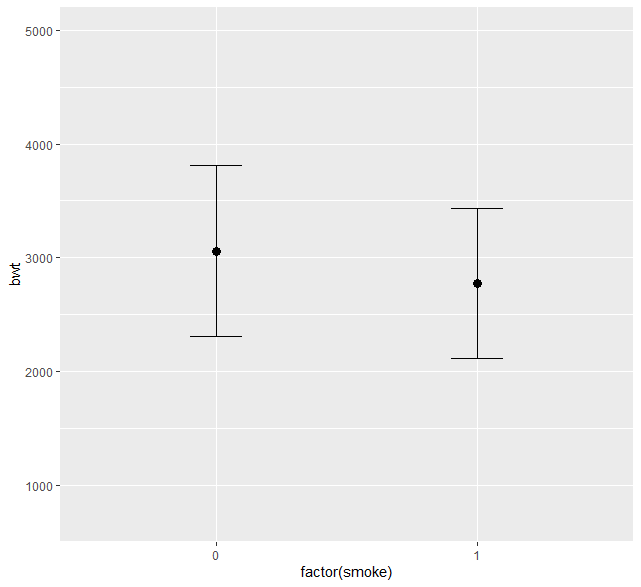

EZR と R の ggplot でエラーバー付きの平均値折れ線グラフを書く方法

ggplot2 というグラフをきれいに描画するパッケージを使って、エラーバー付きの平均値の折れ線グラフを描く方法を紹介する。 反復測定したエンドポイントの平均値と、SDとか95%信頼区間とかを描画する方法。 ggplot でエラーバー付き折れ線グラフを書く土... -

EZR で IPTW Fine-Gray 回帰を実施する方法

IPTW Fine-Gray 回帰を実施する方法 Fine-Gray 回帰とは? Fine-Gray 回帰とは、競合リスクがある場合の多変量調整回帰モデルの一つ。 詳しくは以下をどうぞ。 IPTW とは? IPTW とは、逆確率重みづけという意味である。 逆確率重み付けとは、逆確率という... -

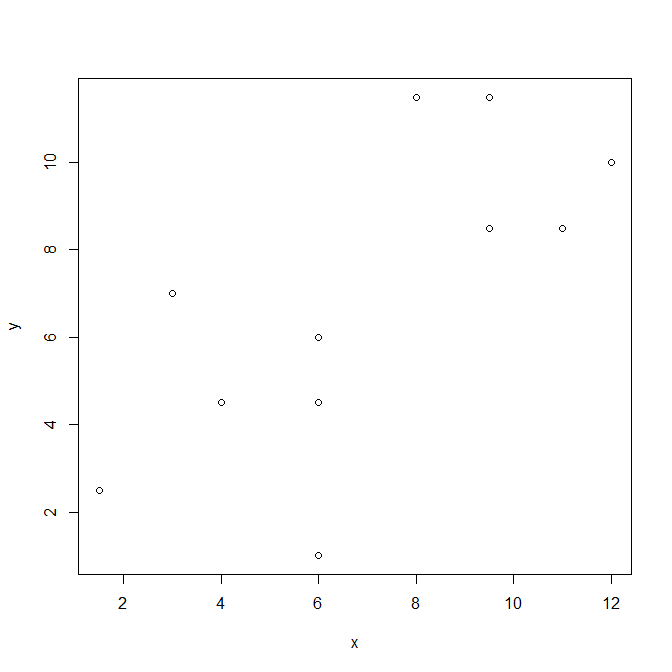

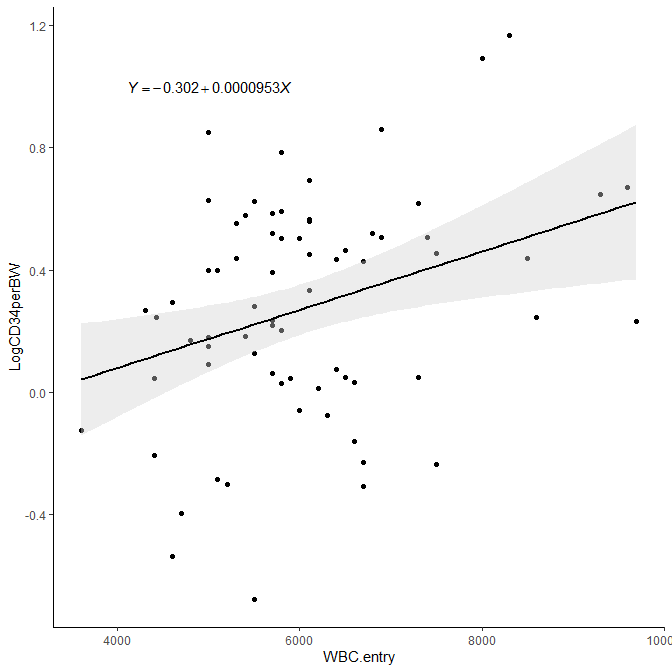

R の ggplot で書いた回帰直線に geom_smooth で 95 % 信頼区間を付ける方法

EZRで ggplot2 を使って95%信頼区間と回帰式付き回帰直線を描く方法。 EZRで回帰直線に95%信頼区間を描きたい場合どうするか? ggplot2 を使うと簡単・きれいに描ける。 ggplot で回帰直線を書く方法 ggplot2 とは? ggplot2 とは、簡単にきれいなグラフが... -

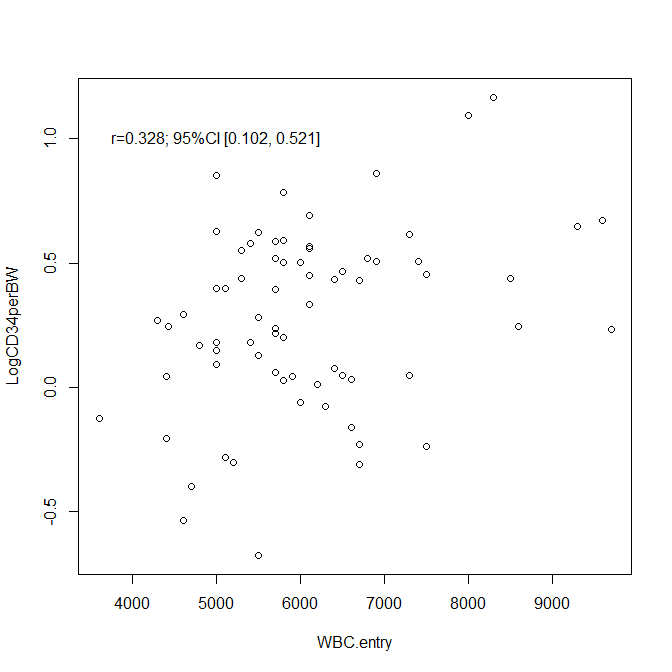

R で書いた散布図に相関係数を書き入れる方法

散布図内に相関係数と95%信頼区間を書き入れる方法 散布図を R の plot() で書く 以下のように Y 軸の変数をチルダ( ~ )の左側に書き、X 軸の変数を右側に書く。 plot(LogCD34perBW ~ WBC.entry, data=GCSF_CD34) すると、以下のように散布図が描かれる... -

R と EZR で同等性検定に必要なサンプルサイズを計算する方法

積極的に同等であることを証明していく同等性の検定。 サンプルサイズ計算はどのようにすればよいか? 同等性検定はどのようにするのか? 同等性の検定は、簡単に言えば、非劣性検定の群を入れ替えて、片側検定を2回行うことで実施できる。 劣っていないが... -

ANOVA Type I Type II Type III の違い

ANOVAには3つの種類がある。 Type I, II, IIIの3つ。 どんな時にどれを使えばよいか? RにおけるANOVAの種類:Type I ANOVA Rのデフォルトで使えるANOVAは、anova()とaov()である。 これらはともにType I と呼ばれるANOVAである。 Type I は、複数の因子... -

R でブートストラップ ロジスティック回帰分析を行う方法

ブートストラップとは、小さいサンプルを復元抽出で何度もサンプリングして、疑似的に何度も試行したことにして、その結果から推定値の直接的な95%の範囲を求めたりする方法。 ブートストラップを使ったロジスティック回帰分析の方法をご紹介。 ブートス... -

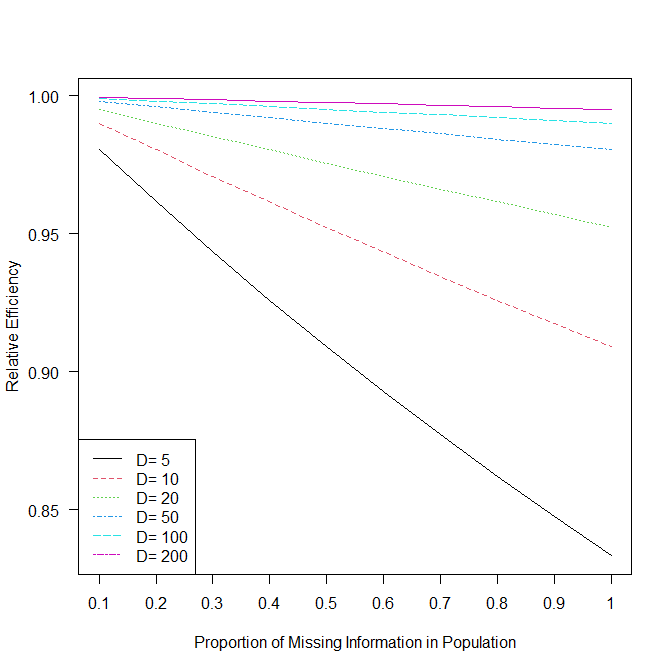

多重代入法で必要な補完データセット数

欠測値があった場合、対処する方法がいくつかある。 そのうちの一つが多重代入法である。 多重代入法で作成すべき欠測値補完データの数はいくつがよいのか? 多重代入法で作成するデータセットはいくつがよいと言われているか? 多重代入法の提案者Rubinは... -

EZR でオッズ比の計算に必要なサンプルサイズを計算する方法

オッズ比のサンプルサイズ計算の方法 オッズ比計算のためのサンプルサイズ計算・検出力計算のための準備 EZRにepiR パッケージをインストールする。 Rスクリプト窓にinstall.packages("epiR")と書いて実行をクリック。 ダウンロード元を選ぶ(2024 年 10 ... -

R で分散の信頼区間を計算する方法

分散の信頼区間を R で計算する方法の解説。 分散の信頼区間を計算するスクリプト Rスクリプトは以下の通り。 var.interval <- function(data, conf.level=0.95){ df <- length(data) - 1 chilower <- qchisq((1-conf.level)/2, df) chiupper <... -

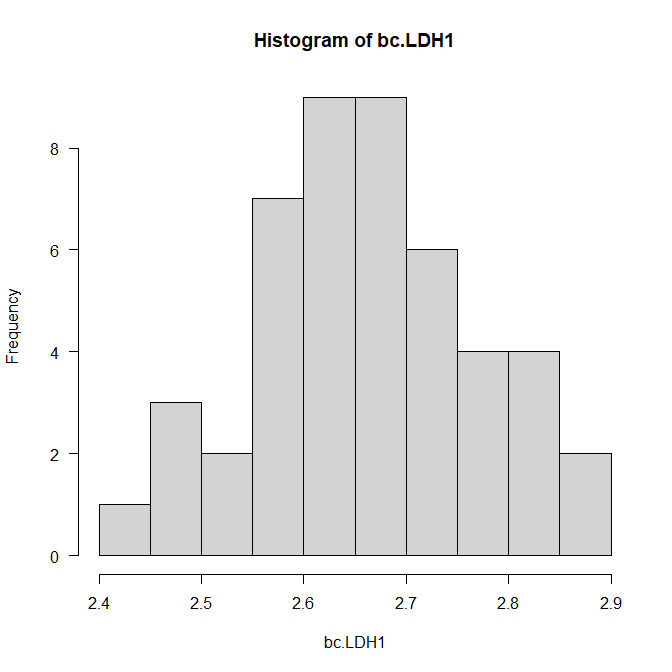

R で Box-Cox 変換を行う方法

連続量を何らかの方法で正規分布に近づける方法はいくつかある。 ここではBox-Cox変換の方法をまとめてみた。 R で Box-Cox変換を行う実例 まず、car パッケージを呼び出す。 library(car) car パッケージの中の、powerTransform()とbcpower()を使って変換... -

EZR のフィッシャーの正確検定で計算されるオッズ比の注意点

EZRのFisherの正確検定の関数でオッズ比を計算すると、通常の手計算で計算できるオッズ比と異なる数値が計算される。 これはなぜなのか? EZRのFisherの正確検定を使わないオッズ比の計算 オッズ比は、通常は以下のような分割表だった場合、$ \frac{a/c}{b... -

R EZR エクセル SPSS で相関係数の計算・検定・必要なサンプル数を計算する方法

相関係数の計算に必要なサンプル数はいくつか? 相関係数の検定との関係から紹介。 相関係数のサンプル数計算の前提となる検定の計算方法 相関係数の検定は、母集団の相関係数、母相関係数(ぼそうかんけいすう)がゼロかどうかの検定である。 通常はt分... -

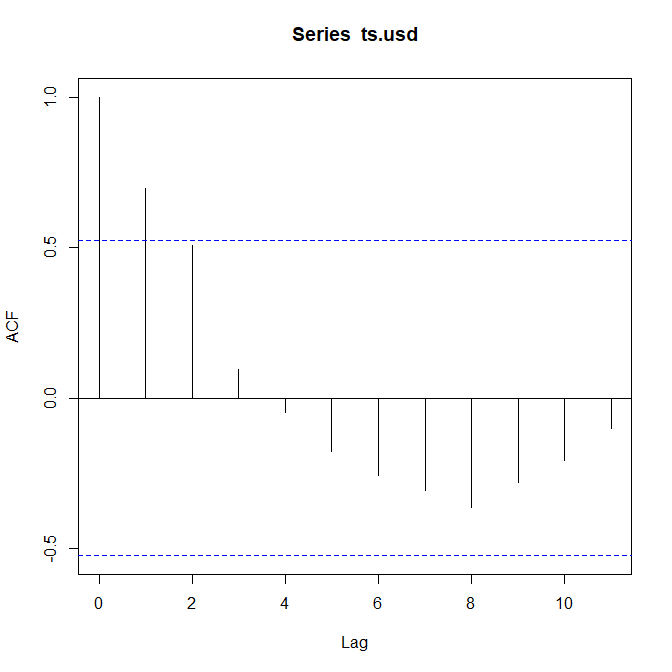

R で時系列データの自己相関を計算する方法

自己相関を時系列データで計算する方法を解説した。 時系列データとは? 時系列データは、時間とともに計測したデータのこと。 毎日のデータ、毎月のデータ、四半期のデータ、毎年のデータというような定期的な時間で取得したデータのこと。 このデータを... -

R で分割プロット分散分析に必要なサンプルサイズを計算する方法

分割プロット分散分析のサンプルサイズ計算の方法。 分割プロット分散分析とは? 同じ対象者のある指標を反復して測定したときのデータを分析したいことがある。 対象者をいくつかの群に振り分けて比較したいことが多い。 ここでは、この解析方法を「分割...