「1人の被験者から複数のデータを取って解析したい」──そんなとき、どの統計手法を使うべきか迷った経験はありませんか?

実は、通常のt検定や重回帰分析では誤った結論にたどり着く可能性があります。

その理由は、同じ人のデータには“相関”があるためです。

本記事では、SPSSを使って繰り返し測定データを正しく解析するための「混合効果モデル(Mixed Effects Model)」の考え方と実施方法を、初心者向けにわかりやすく解説します。

なぜ混合効果モデルが必要なのか?

通常の統計解析(t検定・重回帰分析など)は、「1人の被験者につき1つのアウトカムが独立して得られている」という前提のもとで成り立っています。

しかし実際の研究では、

- 同じ人から異なる時点でデータを取る(時系列データ)

- 左右の手足などペアの測定値を扱う

- 複数施設・病院のデータをまとめて解析する

といったケースが多く、観測値が独立していないことが頻繁に起こります。

こうした「塊(個体・施設など)」を無視して通常の手法を使うと、p値や信頼区間が過小評価され、誤った結論に至ることがあります。

そこで役立つのが「混合効果モデル」です。

混合効果モデルとは?

混合効果モデル(Mixed Effects Model)とは、データの中に“繰り返し構造”や“階層構造”がある場合に使える統計モデルです。

このモデルでは、

- 集団全体に共通する効果(固定効果)

- 個人や施設ごとに異なる揺らぎ(変量効果)

の2つを同時に扱います。

固定効果(Fixed Effect)

全体に共通する影響を表します。

例えば「治療Aの効果」「性別の差」など、すべての被験者に共通している因子です。

変量効果(Random Effect)

個人・施設・群ごとの違いをモデル化します。

「被験者ごとに平均値が違う」「病院によって初期値が異なる」など、データの“塊”を考慮します。

SPSSで混合効果モデルを実施するステップ

SPSSでは、繰り返し測定のあるデータを扱う際に「混合モデル」機能を使用します。手順は次の通りです。

SPSSで混合効果モデルステップ1:データの準備

以下のような変数を含むデータセットを用意します。

- 被験者ID:個人を識別する変数

- 測定時点:時系列や条件の区別

- アウトカム変数:解析したい結果

- 説明変数:治療群・年齢・性別など

1行=1測定値(複数行が同一被験者に対応)という形式に整えます。

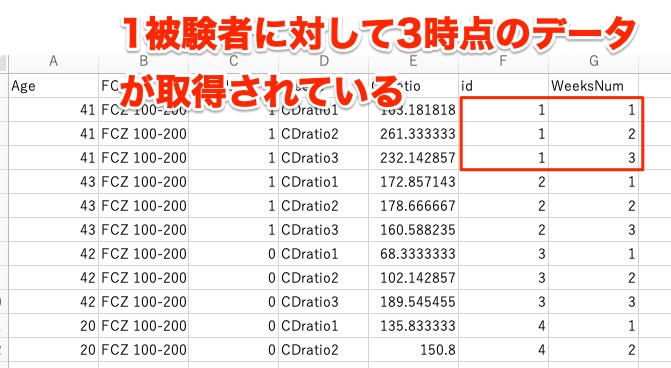

例えば下記のサンプルデータでは、1被験者に対して3時点のデータが取得されているため、1被験者あたり3行のデータとして入力します。

SPSSで混合効果モデルステップ2:モデルの設定

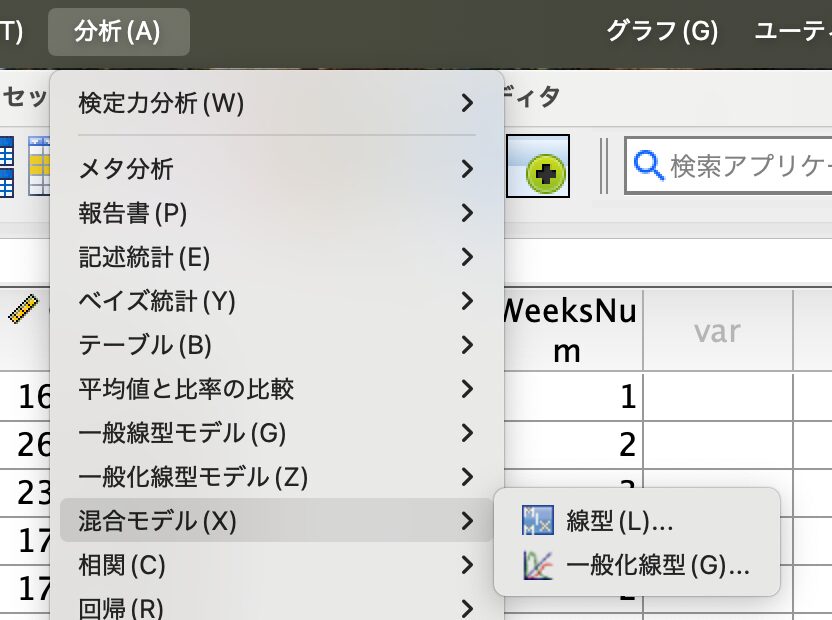

SPSSメニューの[分析] → [混合モデル] → [線形] を選択。

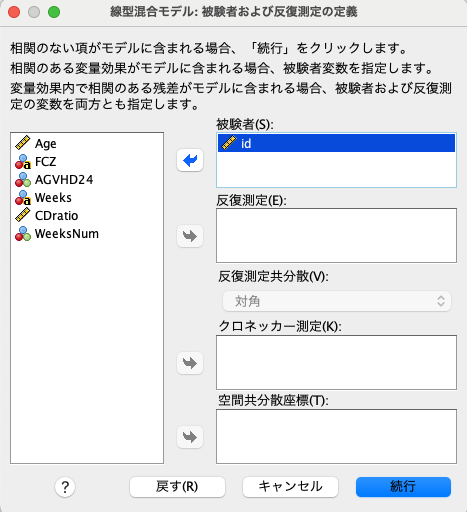

[被験者]に被験者ID(今回のデータだとid)列を入れて「続行」を押します。

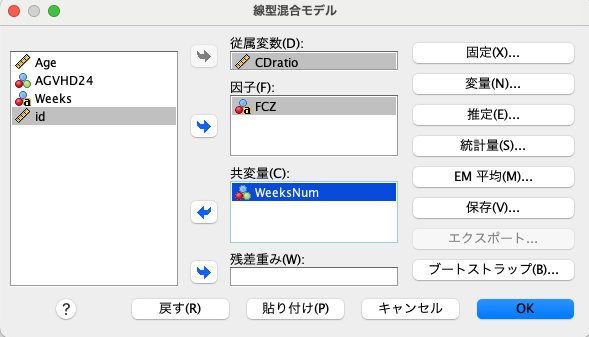

今回は「目的変数:CDratio(連続データ)」「説明変数:FCZ(群、カテゴリカルデータ)とWeeksNum(時点、連続データ)」として分析をするため、以下のように含めます。

SPSSでは、説明変数がカテゴリカルデータの場合には「因子」に含め、説明変数が連続データの場合には「共変量」に含めます。

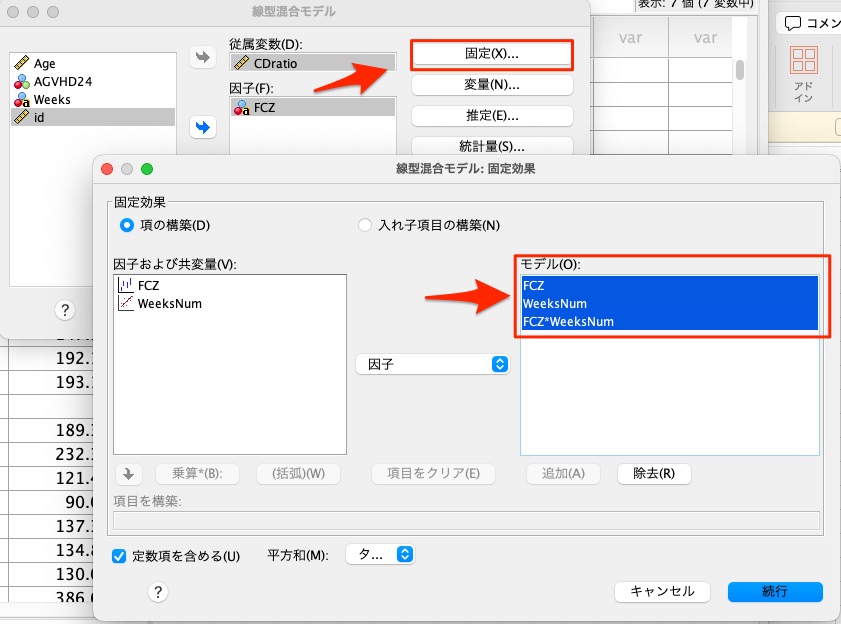

線形混合モデルのパネルで「固定」をクリックし、固定効果の回帰モデルを指定します。

下記のように、FCZの主効果、WeeksNumの主効果、FCZとWeeksNumの交互作用、の3つがモデルに含まれるように構成します。

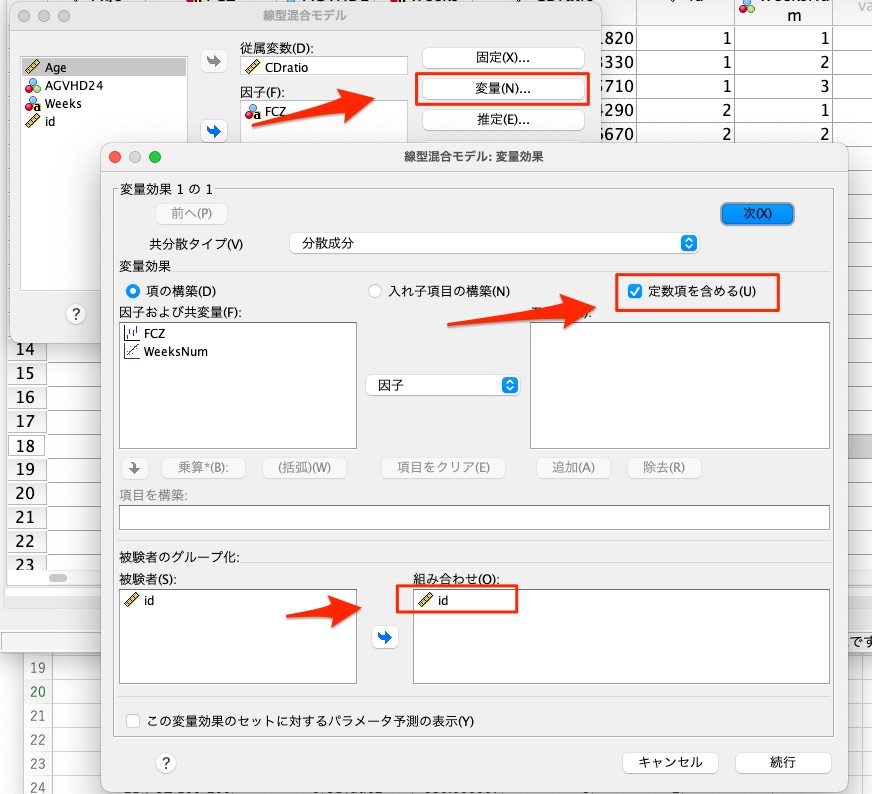

次に、線形混合モデルのパネルで「変量」をクリックし、変量効果を指定します。

変量効果では「定数項を含める」にチェックを入れ、被験者を「組み合わせ」に入れます。

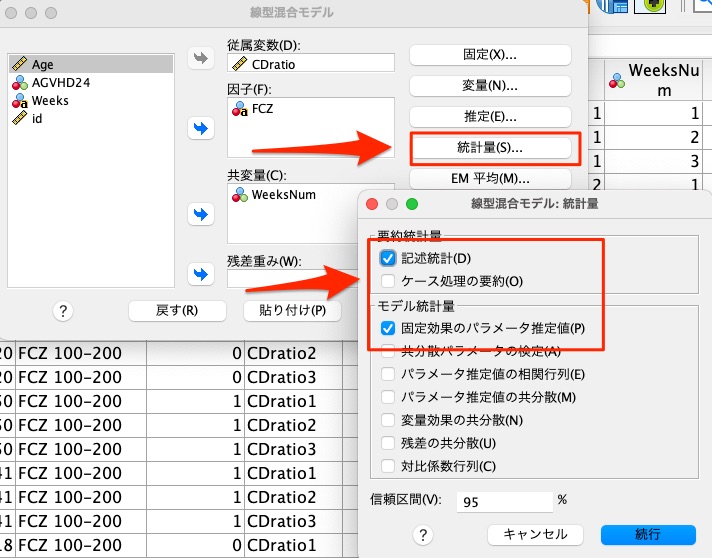

次に、線形混合モデルのパネルで「統計量」をクリックし、何の結果を出力するかを指定します。

統計量では「記述統計」と「固定効果のパラメータ推定値」にチェックを入れます。

ここまで設定したら、線形混合モデルのパネルで「OK」をクリックし、解析結果を表示させます。

SPSSで混合効果モデルステップ3:結果の確認と解釈

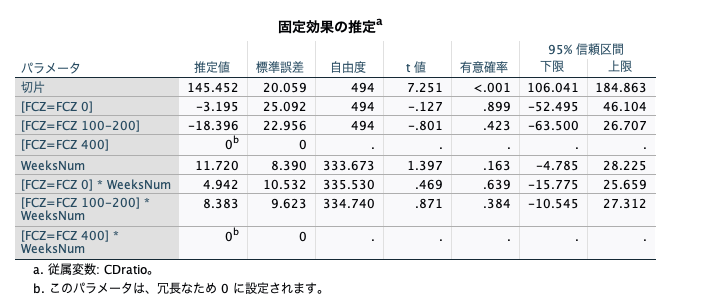

出力では、固定効果の推定値(回帰係数)と、変量効果(分散成分)が得られます。

混合効果モデルの場合、通常は固定効果(群など)に興味があることがほとんどのため、結果としては固定効果のパラメータ推定値を確認します。

今回は群である「FCZ」の結果に興味がある、という研究目的だとします。

FCZは3群ある変数のため、1つの水準(ここではFCZ 400群)がリファレンスになり、リファレンスとの比較が2つ(FCZ 0群とFCZ 100-200群)出力されていることがわかります。

これで、SPSSによる混合効果モデルが実施できました。

SPSSで実施した混合効果モデルの結果を確かめる:念の為EZRでも実施してみる

上記の通り、SPSSで混合効果モデルを実施できました。

念の為、EZR(Rベース)や他の統計ソフトでも再現できるかを確認したいと思いますので、EZRで実施します。

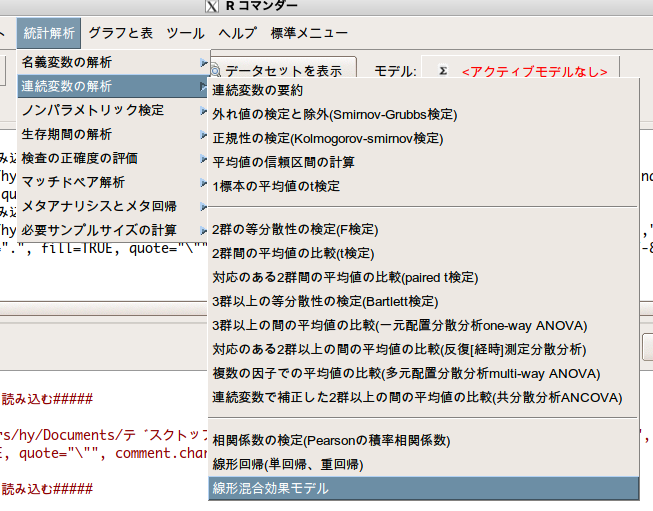

EZRで混合効果モデルを実施するには、「統計解析」>「連続変数の解析」>「線形混合効果モデル」を選択します。

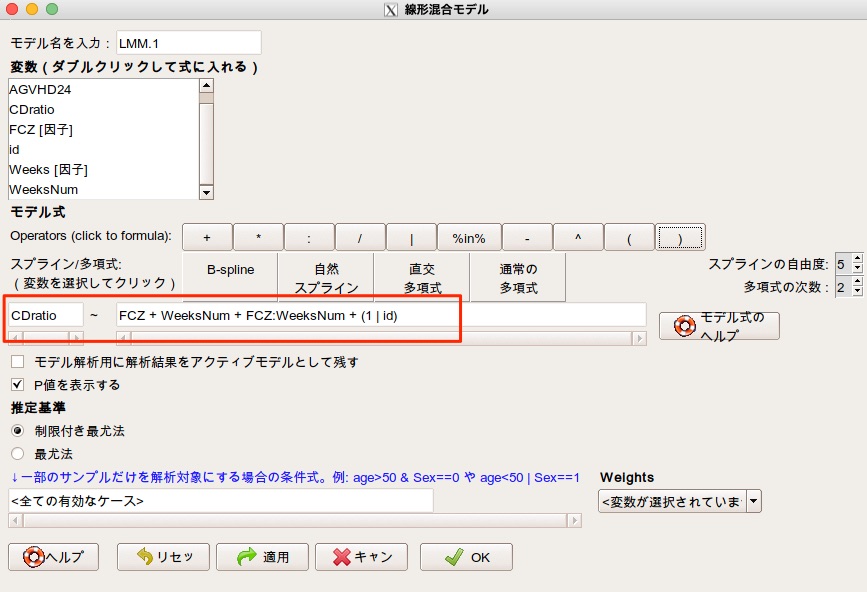

詳しくは割愛しますが、回帰モデルを下記のように指定します。

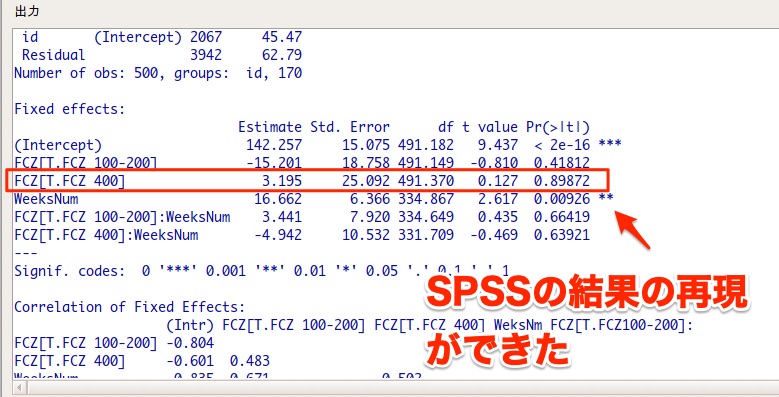

これでOKを押すと、下記のような結果が出力されました。

SPSSをてゃリファレンスとなる群が異なる(EZRではFCZ 0群がリファレンス)ため、結果は若干異なりますが、「FCZ 0群 vs FCZ 400群」の結果は結果の再現ができていることが確認できます。(符号が異なるのは、引き算の方向が違うだけです。)

まとめ

繰り返しデータや多施設データを正しく扱うためには、混合効果モデルの理解が欠かせません。

SPSSではGUI操作で簡単に実行でき、固定効果と変量効果を組み合わせることで、より現実的で信頼性の高い分析が可能になります。

誤った解析手法を避け、データの構造を正しく反映させることが、再現性の高い研究への第一歩です。

SPSSユーザーでも今日から実践できる混合効果モデルを、あなたのデータ分析にぜひ取り入れてみてください。

コメント