この記事では「EZRでサンプルの背景データのサマリー表の作成機能を使う!被験者背景サマリーが簡単に作成できる」としてお伝えします。

学会発表や論文投稿の際、被験者背景の集計表は必須ですよね。

その際に、一つ一つの背景因子をそれぞれ解析していては、とても面倒です。

でもEZRの「サンプルの背景データのサマリー表の作成」という機能を使うことで、効率的に被験者背景サマリーが作成できます。

ということでこの記事では

- EZRの「サマリー表の作成」はどんな時に使える?

- EZRの「サマリー表の作成」を実施してみる

- 出力された結果を簡単にエクセルに貼り付ける方法

ということをお伝えしますね!

EZRの「サマリー表の作成」はどんな時に使える?

EZRには「サンプルの背景データのサマリー表の作成」という機能があります。

この機能はとても便利で、ぜひ皆さんに使っていただきたい機能です。

どんな時「サンプルの背景データのサマリー表の作成」という機能が使えるのか、と言えば、代表的には被験者背景の集計表を作成する時。

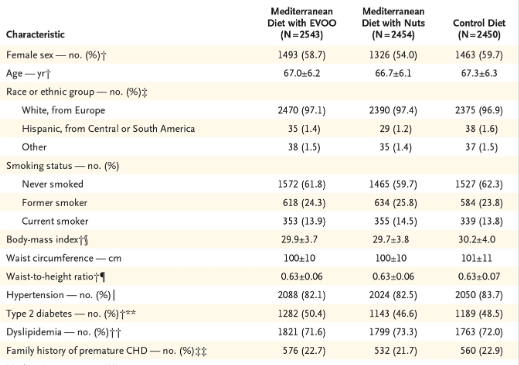

論文で言えば、いわゆる下記のようなTable1を作成する時、ですね。

(参照:https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800389)

一つ一つの背景因子に対して要約統計量を出力してもいいのですが、それだと時間もかかって非効率。

そのため、「サンプルの背景データのサマリー表の作成」という機能を使って効率的に背景因子の集計表を作ってしまいましょう。

EZRの「サマリー表の作成」を実施してみる

それでは早速、EZRの「サンプルの背景データのサマリー表の作成」を使っていきましょう。

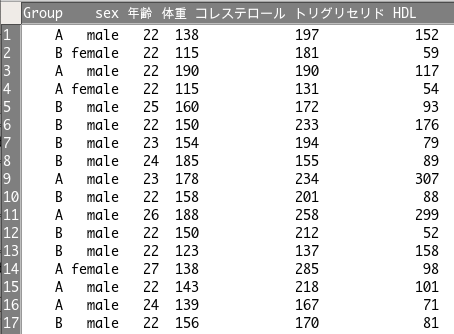

データは以下の架空のデータを使い、GroupA,B毎に被験者背景を集計します。

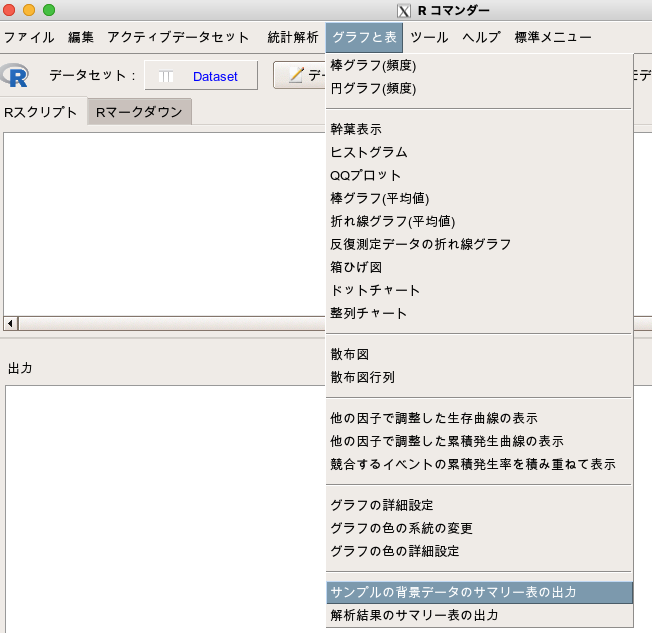

データをEZRに取り込むことができたら、「グラフと表」>「サンプルの背景データのサマリー表の出力」を選択。

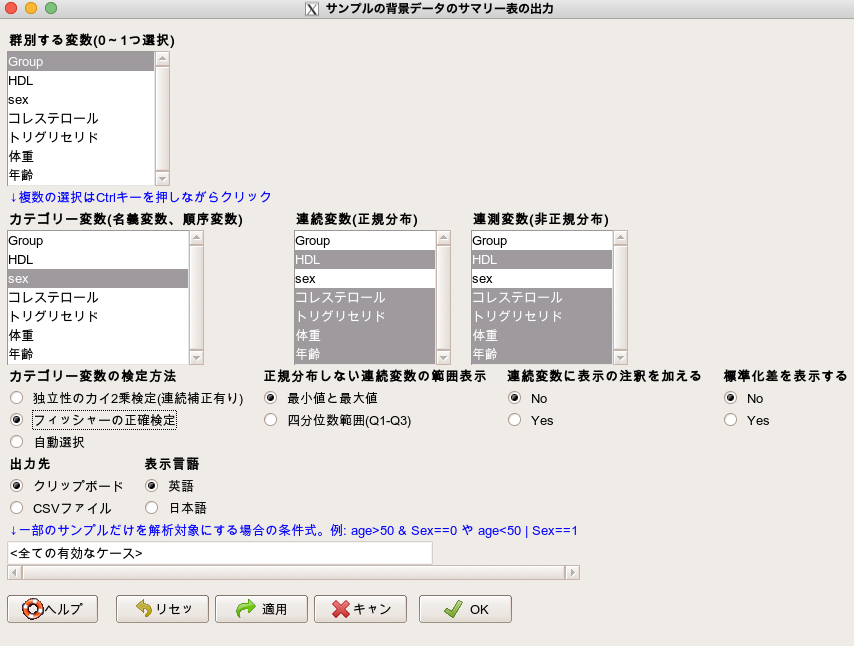

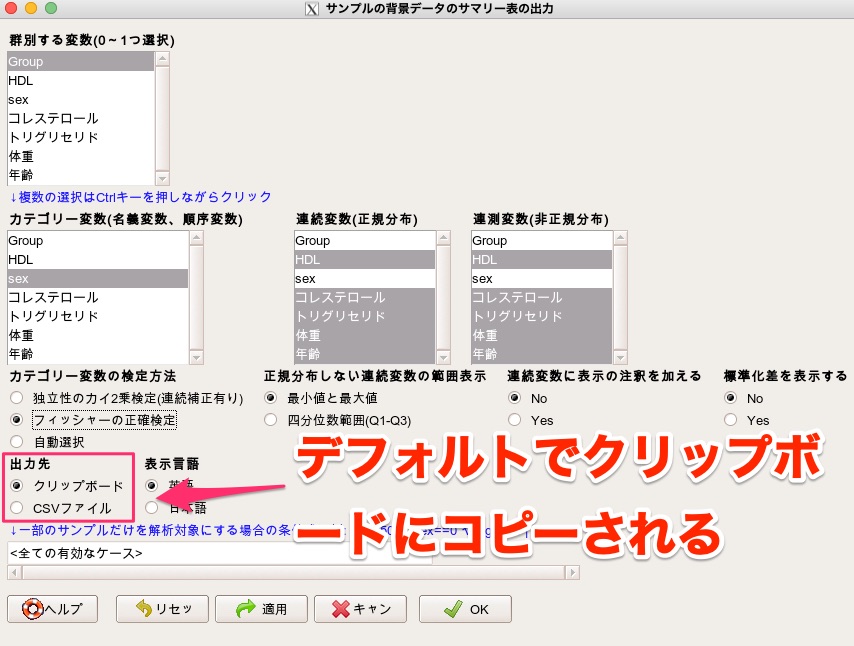

以下のように選択します。

- 群別する変数:群となる変数(Group)

- カテゴリー変数:カテゴリカルデータ(sex)

- 連続変数(正規分布):連続変数(HDL、コレステロール、トリグリセリド、体重、年齢)

- 連続変数(非正規分布):連続変数(HDL、コレステロール、トリグリセリド、体重、年齢)

この記事ではデモをする意味で連続変数(正規分布)と連続変数(非正規分布)のどちらにもHDL、コレステロール、トリグリセリド、体重、年齢の全てを入れています。

ですが実際のデータ解析では、各連続変数が正規分布か非正規分布どちらで解析すべきかを考えて選択しましょう。

連続変数(正規分布)と連続変数(非正規分布)の機能の違いは以下の通りです。

- 連続変数(正規分布):平均値、標準偏差が計算され、T検定のP値が出力される

- 連続変数(非正規分布):中央値、四分位範囲が計算され、ウィルコクソンの順位和検定のP値が出力される

そして、「カテゴリー変数の検定方法」はフィッシャーの正確検定を選択しておきましょう。

以上までできたら、「OK」を押します。

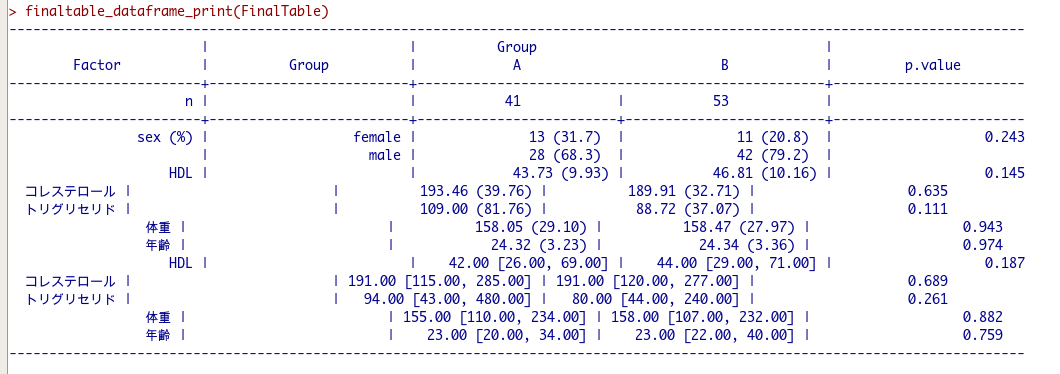

すると、以下のように結果が出力されました。

前述の通り、連続変数(正規分布)と連続変数(非正規分布)のどちらにもHDL、コレステロール、トリグリセリド、体重、年齢を選択したため、HDL、コレステロール、トリグリセリド、体重、年齢については2種類の結果が出力されています。

これだけの解析を一つ一つ実施するとなると手間ですが、EZRであれば一発で出力されるのでとても便利ですね!

EZRの「サンプルの背景データのサマリー表の作成」の結果をエクセルに貼り付け

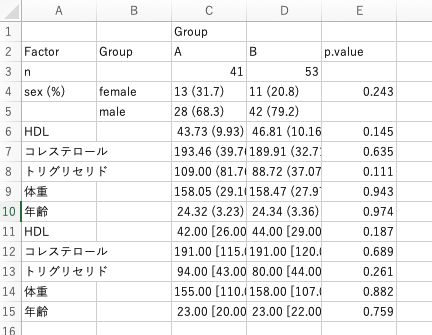

上記で出力された結果を、簡単にエクセルに貼り付けすることも可能です。

実は、解析を実施する際に「出力先」が「クリップボード」になっているため、自動的に解析結果がクリップボードにコピーされるのです。

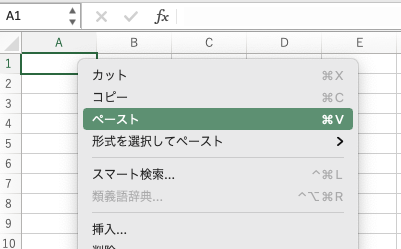

そのため、エクセルを立ち上げて、任意のセルで貼り付け(ペースト)をすることで、解析結果を簡単にエクセルに貼り付けることができます。

↓解析結果を簡単にエクセルに貼り付け可能

まとめ

いかがでしたか?

この記事では「EZRでサンプルの背景データのサマリー表の作成機能を使う!被験者背景サマリーが簡単に作成できる」としてお伝えしました。

- EZRの「サマリー表の作成」はどんな時に使える?

- EZRの「サマリー表の作成」を実施してみる

- 出力された結果を簡単にエクセルに貼り付ける方法

ということが理解できたのなら幸いです!

こちらの記事は動画でも解説していますので、ぜひ併せてご確認くださいませ。

コメント