この記事では統計ソフトSPSSを使用した回帰分析(単回帰分析、重回帰分析)の実施方法と分析結果の解釈を行います。

回帰分析は相関と少し似ていますが、内容はかなり違います。

早速ですが、SPSSを使用した回帰分析について一緒に考えていきましょう!

回帰分析とは?

つまり相関は単なる関連。

回帰分析も2つの変数の関係を表す点では相関係数と似ています。

しかし、回帰分析は一方の変数から他方の変数を予測するという意味をもち、回帰式で2つの変数の関係を表します。

回帰分析は因果関係(原因と結果の関係性)を仮定して一方の変数から他方の変数への影響度合いを知るという目的で用いられます。

たとえば、体重と身長の単純な関係度合いを数値で表したいときは相関係数。

体重から身長を予測したい,もしくは体重が身長に及ぼす影響を知りたいといった関係(因果関係)を知りたいときは回帰分析を用います。

それでは実際にSPSSを使って分析してみましょう!

SPSSで回帰分析を実施する

それでは回帰分析を行っていきましょう。

まずは今回使用するデータを読み込みます。

今回のデータは、SPSSをインストールした際に付属しているサンプルデータを使います。

今回はサンプルデータのadl.savを使います。

adl.savは、脳卒中患者のリハビリ効果判定データです。

このデータを用いて、単回帰分析と重回帰分析の2つを実施します。

SPSSで単回帰分析を実施する

まずは、下記の解析条件で単回帰分析を実施します。

- 従属変数(目的変数):入院日数(連続データ)

- 独立変数(説明変数):年齢(連続データ)

回帰分析は、目的変数が連続データであることが重要です。

では、実際に解析してみます。

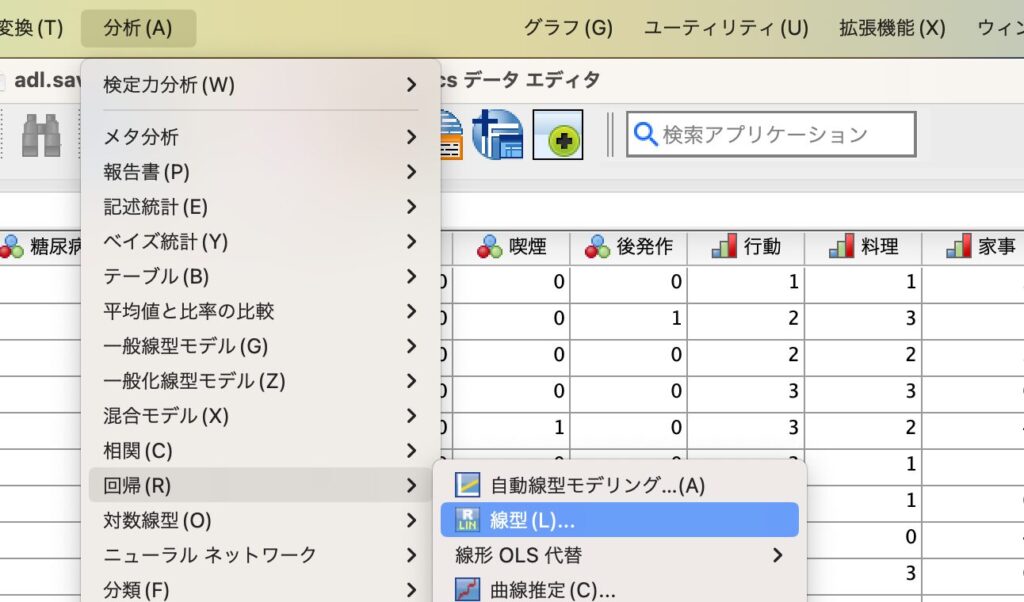

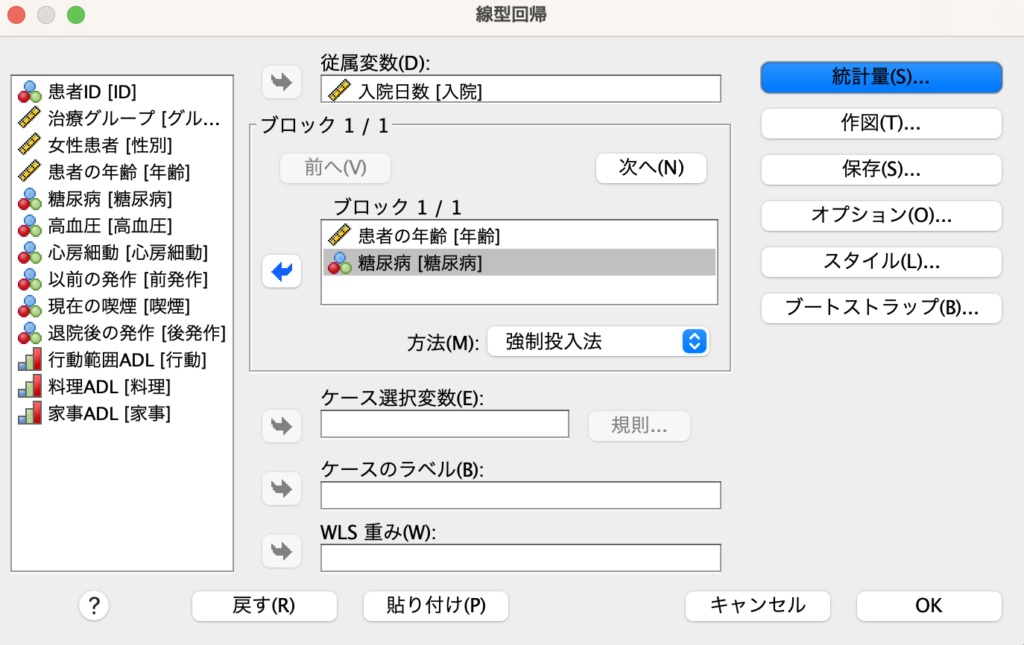

【分析】>【回帰】>【線形】を選択します。

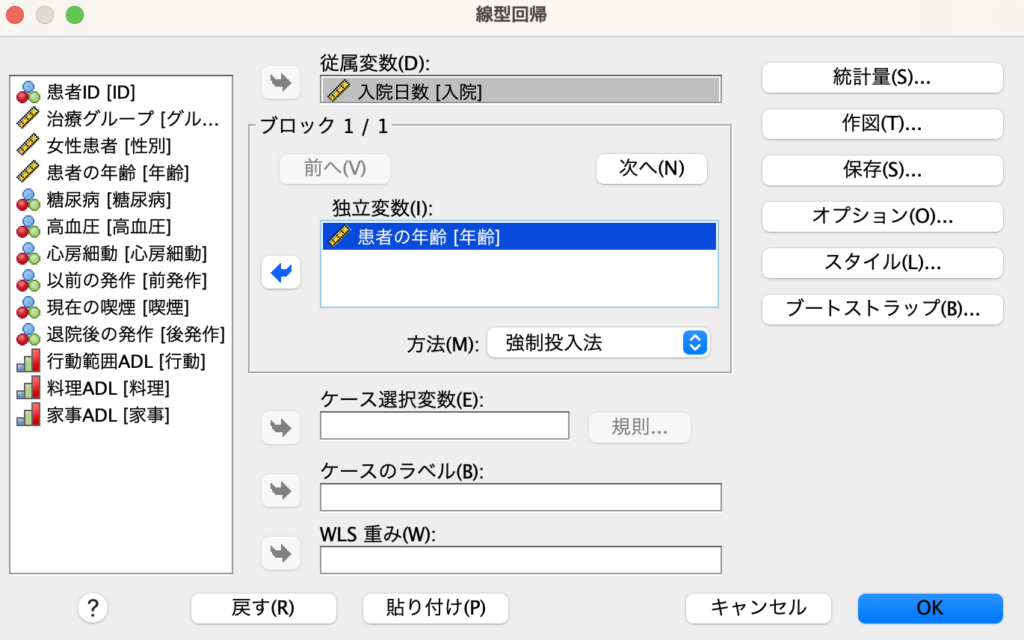

従属変数に[入院日数]、独立変数に[患者の年齢]を入れます。

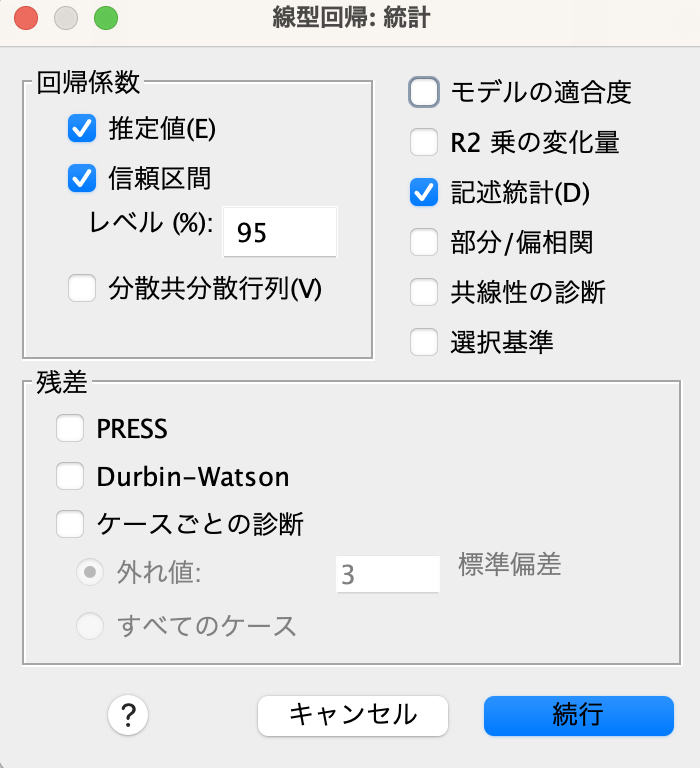

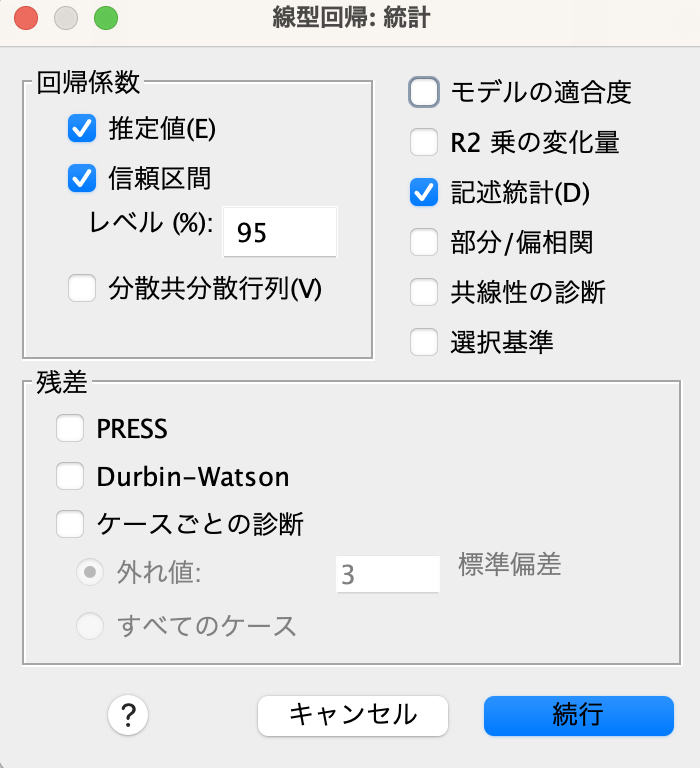

【統計量】をクリックして、 【推定値】 、 【信頼区間】 、 【記述統計】 をチェックします!

最後に 【続行】【OK】 をクリックして終了です。

SPSSで単回帰分析をした結果の解釈

SPSSで単回帰分析をした結果は、下図ように出力されます。

確認するべきポイントは、「推定値」「P値」「推定値の95%信頼区間」の3点です。

今回の解析から、推定値(B)は0.045という結果が得られています。

この数字の意味は、「年齢が1歳上がると、入院日数は0.045だけ長くなる」ということを意味しています。

そしてP値は0.495という結果が得られています。

回帰分析では「回帰係数の推定値(B)が0である」という帰無仮説の検定を実施していますので、今回の結果としては「回帰係数の推定値は0ではない、とはいえない」ということになります。

つまり、年齢が入院期間に影響を与えているということは、今回の解析からは明確に言えない、という意味です。

そして、推定値の95%信頼区間は、-0.086〜0.177という結果が得られています。

データはばらつくため、得られている推定値の0.045は、ばらつくデータの中での一つの値でしかありません。

そのため、区間として推定してあげることが重要になりますので、常に95%信頼区間は確認しましょう。

SPSSで重回帰分析を実施する

次に、下記の解析条件で重回帰分析を実施します。

- 従属変数(目的変数):入院日数(連続データ)

- 独立変数(説明変数):年齢(連続データ)、糖尿病(あり/なし)

今回の重回帰分析で考えていることは、同じ年齢だったとしても、糖尿病があるかどうかで、入院日数は異なるのでは?ということです。

つまり、糖尿病の有無を調整した上で、年齢が入院日数に影響があるかどうかを確認したい、ということを考えたとします。

糖尿病の有無が交絡因子ではないか、ということを考えている、ということです。

では、実際に解析してみます。

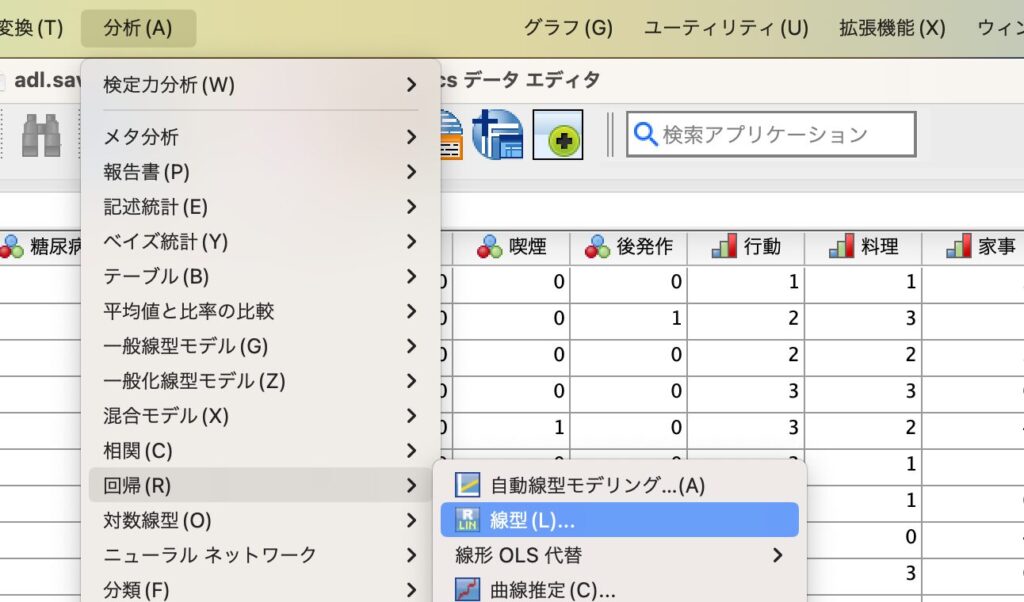

【分析】>【回帰】>【線形】を選択します。

従属変数に[入院日数]、独立変数に[患者の年齢]と[糖尿病]の2つを入れます。

【統計量】をクリックして、 【推定値】 、 【信頼区間】 、 【記述統計】 をチェックします!

最後に 【続行】【OK】 をクリックして終了です。

SPSSで重回帰分析をした結果の解釈

SPSSで重回帰分析をした結果は、下図ように出力されます。

単回帰分析と同様に、確認するべきポイントは、「推定値」「P値」「推定値の95%信頼区間」の3点です。

糖尿病の有無は交絡因子として考えているため、基本的には結果の解釈を実施しなくてもOKです。

重要なのが、糖尿病の有無で調整した後に、患者の年齢の入院日数に対する影響度合いが変わったかどうか、という視点です。

上記の視点で考えますと、推定値もP値も単回帰分析の結果とほぼ変わりません。

そのため、糖尿病の有無を考慮したとしても、年齢が入院期間に影響を与えているということは、今回の解析からは明確に言えない、ということになりました。

SPSSで回帰分析まとめ

今回は統計ソフトSPSSを使用した回帰分析の実施方法と分析結果の見方を説明しました。

回帰分析は相関とは違い因果関係を仮定するものです。

原因(独立変数)と結果(従属変数)に投入する変数は適当に投入してはダメです!

どちらが原因でどちらが結果なのかを吟味した上で変数を投入しましょう!

実際に自分で分析して覚えましょう!

コメント